The history of the classical guitar scene in the Kinki region近畿圏のクラシックギター界の歴史

近畿圏(関西地方)における、クラシックギタリストの活動ならびに系譜については資料が非常に乏しく、古い雑誌の個人の活動を寄せ集め年表として、作成することといたしました。

※最初の記録としては、武井守成氏の編纂「マンドリン・ギター及其オーケストラ/本邦斯界の過去・現在/P.453」出版年:大正13年 [1924年]

『大阪に「イル・ドマーニ・マンドリーニ・オルケストラ」なる合奏団が興ったのは此の前年であるらしく(大正10年:1921年)この年の初め第2回演奏会を開いて居る。

この合奏団はその後「ドマーニ・オルケストリーナ・マンドリニスティカ」と改名し合奏においてはしばらく演奏会を開かないが、石川俊二、川瀬晃の両ギタリストを以て継続的ギターリサイタルを開きつつある事は大方のご承知のとおりである。

新たに大阪医大予科のマンドリン倶楽部が起こった。又暫く絶えていた同志社大学マンドリンクラブが再興の意気込み凄く第1日試演会を開いた。~<後略>~』

とある。

[*]上述、川瀬 晃については、中野二郎「みちくさ半世紀(8)」に記述がある。『その頃大阪で盛んに活躍していたギタリストで川瀬晃がいた。』

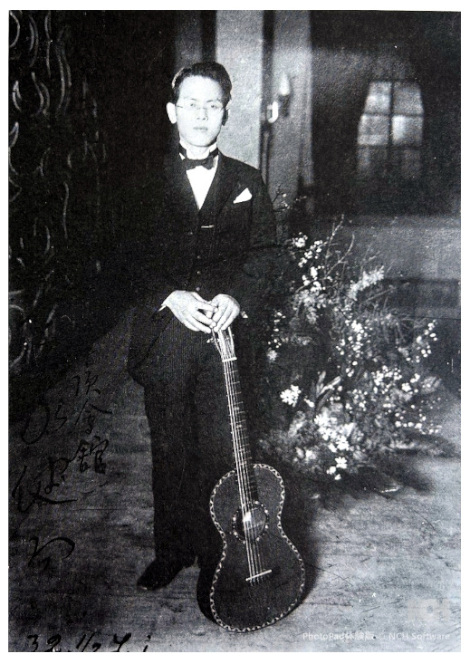

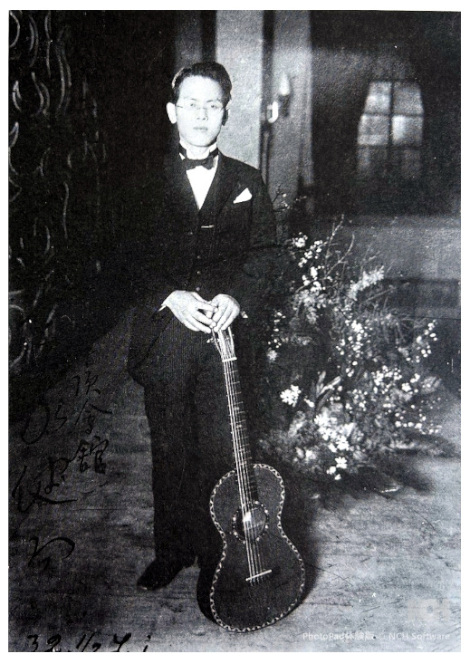

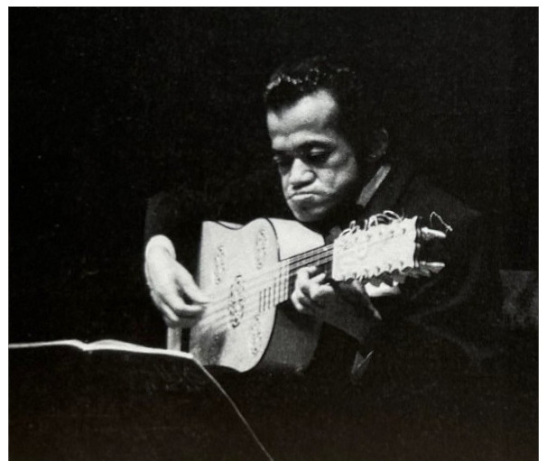

※下の「挿画」:[digitalguitararchive/1959-47-ギターの友/みちくさ半世紀(8)/P.11] ”川瀬 晃 独奏会 (名古屋)”より。

この名古屋の独奏会はおそらく1924年~1927年の間に実施されたと思われる。[中野二郎が22歳~25歳頃?]

[*挿画]:digitalguitararchive/1959-47-ギターの友/P.11

[*前列左より]:3人目 伊藤弁護士、中央 川瀬 晃、7人目 中野二郎、右端 河合 博

[*後列左]:景文堂 主人

表立った活動記載としては、京都帝國大學フイルハーモニックソサエティの祖である「貴家健而」氏が発刊された「楽友」(出版年:1931年-1932年)に記載されている内容が最初ではないかと思われます。

マンドリン団体を中心として関西地区の広報活動を実施し、自らは指揮者としてマンドリニスト・ギタリストとしても活動をされていました。

京都帝国大学の後輩であり、後に関西斯界の重鎮となる「鳥井諒二郎」氏(京大出身のマンドリン愛好研究家で医師)も活躍しました。

1932年 貴家健而 [1896-1932]

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1929年には、アンドレス・セゴヴィアが初来日し、ギタリスト達にセンセーションを巻き起こし、活動全体に影響を及ぼされたと考えます。

大阪ではRMG誌(マンドリンギター研究)の誌友によってコンサート後の小時間にもセゴヴィアの歓迎会が開かれ,『名古屋、京都、大阪、神戸、山口、下関の同好者参集するもの60名仲々の盛会でした。』とあります。

当時のギタリスト・ギター教授者として、武井守成、沢口忠左衛門、大河原義衛氏、池上冨久一郎、小倉 俊、中野二郎となるでしょうが、各人別の仕事を持っており、余程の要請が無ければ地方には出向かなかったでしょう。

因みに「月村嘉孝」氏は澤常彦氏と共にイタリアに1931年まで遊学中のため、まだ神戸には居られませんでした。

また、1929年代の関西地区クラシックギタリストについて、東京の「武井守成男爵」が質問に答えられた以下の文章を紹介いたします。そこには武井男爵発刊の「マンドリンギター研究」誌友が関西において少なかった、読者欄にギタリストとして投稿をされていなかったとかが考えられます。

別の理由としては、1929年11月2日にRMG誌の誌友がセゴヴィア氏の歓迎会を開催し、記念写真を撮影しており、そこにはギタリストとしての名前が明記されていない事、武井氏の耳に活動内容が届いていなかったなどが考えられます。

また、1929年11月23日、24日に大阪と京都にてOST演奏旅行を実施しているので、ギタリストとして活動が有れば紹介されていただろう。と考えるからです。

それ等を勘案すると、関西に於て、純然たるギター演奏家は当時としては極端に少なかったんだろうと考えます。

1929年12月号 P.42「マンドリンギター研究」の[※読者欄]において武井守成氏は以下にて回答をしています。

〇ギターは力ラーチェ製を奨められる様ですが、西班牙のSalvador Ibaniezの手製品は信用するに足りましょうか。

若し両者が同一価格でした場合は何れを採ったら良いでしょうか(神戸・M・K生)

△カラーチェ製を止むなく奨めたのは今の事ではありません。

イバネツ(イバニエック)製もあまりお奨めできません。むしろ鈴木製のラコート型をおすすめ致します。

〇ギターのフレット数は17」のものが多い様ですが充分でしょうか(神戸・M・K生)

△フレットは19以上欲しいものです。

〇ご存じの方で神戸大阪方面にギターを教える方は御座いませんか(神戸・M・K生)

△阪神にも教授する方は勿論ありましょうが、適当な方を存じませんからご返事致しかねます。

楽友(Musikfreund) 出版年:[1931年-1932年]

[主幹]貴家健而(京都帝国大学フイルハーモニックソサエティの祖)

[編集]鳥井諒次郎

[*]Gakuyu(楽友. Musik Freund)

[1931年(昭和6年)5月京都、貴家健而 氏より発刊された斯楽研究誌兼京都帝国大学機関誌の創刊と次の使命]

「貧しく、そして整わざる内容を顧みるの暇もなく、私は此の機関紙の発行され、この小誌に名誉会員諸兄のお手元におかるる日の早やからんことを祈りつつ、委員諸君と創業の難を嘗め尽くしました。

私どもが遠く14年前に兄弟マンドリンクラブを作り、又10年前真相せる京大マンドリンオーケストラを再建し、さらに一大飛躍を試みて、日本における独自流の楽器大編成法をもって今後のオーケストラと称するに到った今日までオーケストラの実際上の演奏の向上と共に何かしら斯界に貢献すべき機関誌としての特色を帯びた定期音楽雑誌の発行と言う熱望が湧いては消え、消えてはより一層強く湧くのでありました。

他音楽雑誌の多くなるに反し、我らの世界はわづかに武井男爵の「マンドリンギター研究」と故宮田氏、向井氏等の「マンドリンギター評論」及び仙台の澤口氏の「アルモニア」の三紙しか数え上げることが出来ません。

宮田氏の死去によって「マ・ギ評論」は不幸廃刊となり更でだに寂薄たるプレクトラム音楽誌は「マ・ギ研究」と「アルモニア」の二つになってしまいました。

さらばマンドリン・ギター愛好家並びに音楽家はこの二つだけで十分に事足りるような現在の我が国でしょうか。

私は「否」と断言したいのです。

しかるにこの二誌の発行部数はほんとに期待を裏切るほどわずかなものです。

二誌ともその各々の所属のオーケストラの付属機関誌の体裁を具えておって、一つは市販品であり、他の一つは誌友制度になって居ります。

そして各々ともに我が国斯界の指導的の立場から縦横無尽に健筆をふるって開発に努められ斯界に多大の貢献を厚したことは感謝すべきであります。

これを地理的に見まするに一つは東京、他の一つは仙台にあって、東京から以西、私の寡聞ひとつの誌も見当たらないではありませんか。

関西特に名古屋、京都、大阪の三都はプレクトラム音楽家が多勢居住せられ就中もっとも盛んなるプレクトラムの音楽都として東京に次ぐ我が京都にして、ただの一つの誌の存しないと言うは遺憾を通り越して恥辱とせねばならないところだと自認いたします。

我々は斯界指導などと言えう大それた考えは無いにしてと言うべく語るべくより多くの材料を持ちながら、記録として残らず他日忘らるるべき事それを限りなく惜しいと思います。

又遊学の都として昔集まった楽友たちと年々に離れていき・その消息すら途絶えがちになろうとすることは楽しかりし集いだけに、その淋しさ侘しさ耐え難いものであります。

-<中略>-

遥かなる諸兄に創刊号発行の喜びを共にして頂きたく詭辯を弄(きべんをろう)した次第です。

なおこの話を通じて武井男爵の「マ・ギ研究」と澤口氏の「アルモニア」の2誌に最大の敬意を呈し、二大誌の驥尾に附し(きびにふして)て斯界貢献の序幕に就いたことをご挨拶申し上げます。

第16回春期演奏会記。

~<前略>~

開西の梅雨期は雨天が半分以下となつているとは言い乍ら遂々悪い雨降りの日にたたられてしまった。

前々夜来より暴風化して、総理事の坂口氏を始め元老株の宮下氏など青くなる。

前夜一寸晴れたが風が変わって当日は朝から土砂降りの光景にゲンナリしてしまったが、でも開場間際には晴れて人出をさそったか可成の人出であった。

開西に於ける著名なるMandolinist, Guitaristの方々が御来聴なさったのは百萬の大衆が見わらるるより嬉しかつた。

伊太利から新帰朝の本邦第一のギタリスト月村嘉孝氏を始め荻原廣吉氏、深川毅国氏等の黎明合奏団のお歴々、大阪済美マンドリンクラプの魚里

博氏、大阪石原洋楽研究所の寺門渓村氏等の来賓があつた。

京都のマンドリン界の先逹だつたトミタ合奏団の富田氏夫妻並にその一派は会長の病気の為め、遂にそのお姿を見る事が出来なかったのは惜しかつた。

仄聞(そくぶん:少し耳にはいること)する処によると4月の卜ミタの演奏会の当時から悪かつたのを押して指揮をとつたのが、こぢらせてしまったのだと言う。

京都に於ける各合奏団の方々も皆来聴して下すったのは嬉しかつた。

ギター研究会第1回例会

5月11日夜 貴家(貴家健而)氏宅にて

稍(やや)もすれば孤立的な自己満足と停滞に陥り勝ちなギター研究者相互の親密と刺戟を目的として生れたギター研究会は5月11日夜7時より貴家氏宅に第1回例会を開いた。

此の日、日取りを17日と思い込んだ為に欠席した人もあつたが、北村、貴家の諸先輩、宮下(宮下俊二)、坂口、鳥井の諸氏、幹事熊本(熊本良忠)、それに貴家氏宅の千鶴子嬢も加わって、各自ー曲づつ弾いて批評し合い、和気あいあい裡にータを過した。

[貴家]

先づ幹事熊本がCarcassiのEtude 一つを弾く。

宮下氏はTremoloStudy Tarrega作、坂口氏のは SorのOp.17のValsesと北村、貴家、の雨氏は Sor Divertisment のGuitarDuetto を弾く。

番外に当年18になつた千鶴子さんがTarregaのL'agrima~ PaganiniのSonatinaを弾いて喝釆を博した。

初歩の鳥井氏はBickfordのOktober をひいて愛嬌を振りまいた。

演奏後一同歓談して今後共に激励し合つて困難なギター研究の途を開いて行く事を約束した。

かねての理想の第一歩が実現されただけに意義深い会合であつた。

今後毎月一回づつ、次回は6月22日夜 貴家氏宅に例会を開く予定にした。

[*] :宮下俊二・

[*1931年] : 関西斯界彙報(読み)イホウ:雑報

楽友 [Musicfreund]01-02-1931/P.42-P.43 貴家健而より

・京大 第19回演奏会 [京大学友会音楽部]より

昭和6年6月6日 京大本部大講堂にて

・神戸黎明マンドリン倶楽部(昭和6年5月11日(月)夜7時半よりメソヂスト神戸中央教会に於て第7回マンドリン、ギター演奏会があつた。

尚、当夜出演の方々は下の通りであつた。

深川義国氏、萩原廣吉氏、酒井 猛氏、上野勝牧 氏(ピアノ)、三浦 勇氏(バリトン独唱)

・岡山医大楽友会音楽部

昭和6年5月16日午後7時より岡山市公会堂で第12回演奏会があつた。

・大阪済美マンドリン倶楽部

昭和6年5月17日午後7時半より三木楽器店ホールに於て第6回演奏会があつた。

・大阪石原マンドリン合奏団

昭和6年5月24日午後7時より中央電気倶楽部大ホールに於て第10回演奏会があった。

・神戸商大マンドリンクラブ

春季演奏会を5月29日夜、青年会館で開いた。神戸一流の演奏団体であるだけ中々の盛況だつた。

・京都府立医大マンドリンオーケストラ

第9回試演会を5月31日夜.京都華頂会館に於て開いた。

・大阪トミタ・マンドリン合奏園

昭和6年6月4日、午後7時半より中央電気倶楽部ホールに於て第9回演奏会があつた。

富田艶子女史をKonzertmeisterin としてMandolin,Mandola Part は全部美しいお嬢さん逹を集めた大阪ーの大合奏団であるだけに中々立派な音楽会だった。

・大阪外語マンドリン部

昭和6年6月20日夜、於大阪外語講堂

・京都同志社大学マンドリンクラブ

昭和6年6月2日午後7時半より華頂会館に於て第17回演奏会があつた。

1932年

訃報- 京都帝大フィルハーモニック、オーケストラの『楽友』主幹 貴家健而氏は去5月30日永眠された。

謹しんで哀悼を表す。6月5日午後2時より京都市詮量院に於て追悼会が相営まれた。

『近畿圏ギター界』 戦前~戦後にかけての活動

■月村嘉孝氏(ギタリスト氏)は伊太利より帰朝後関西にあり余り活動されなかったが、本年より華々しく活動される事となり、其第一回準備として咋年(1932年)12月22日 大阪市北浜の野田屋に氏関係のギター、マンドlリン愛好者が相集り晩餐会を催された。

同夜 来会者18名、ギター 二部曲2つ演奏された。

なお氏は今後試演会、小演奏会、大演奏会等を努めて開かれるとの事である。

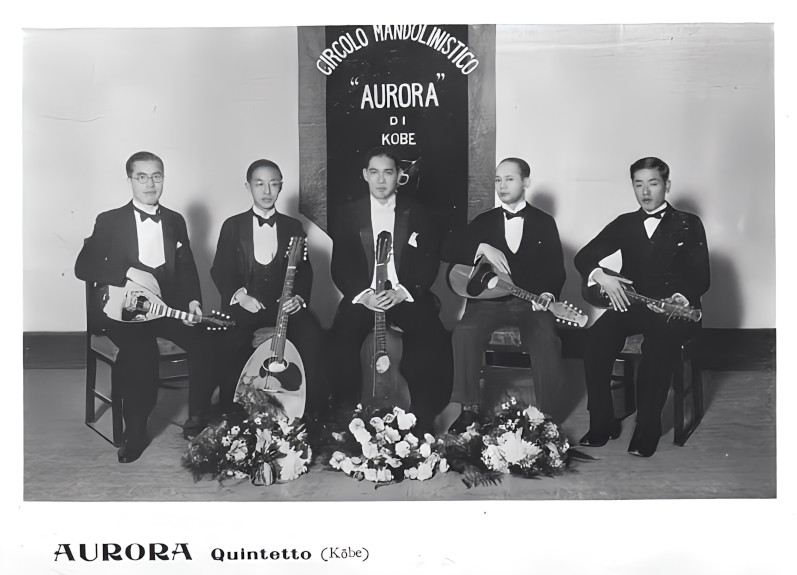

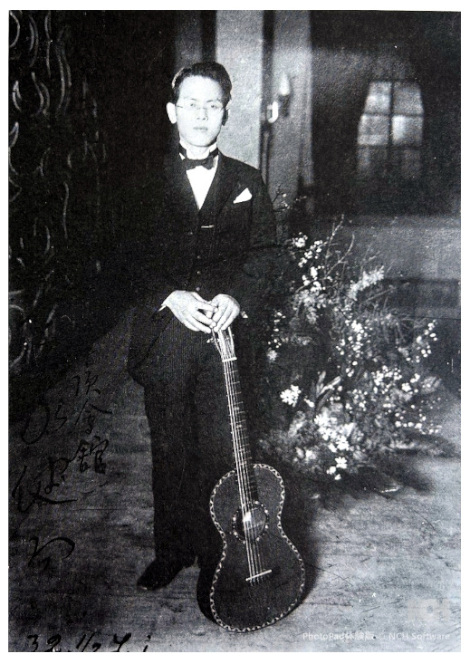

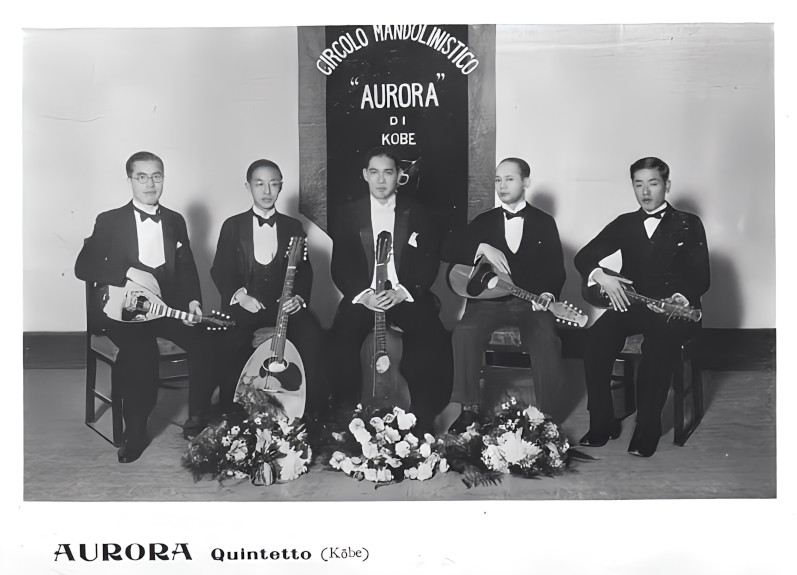

1932年:「黎明マンドリン・クインテット」Aulora再編成

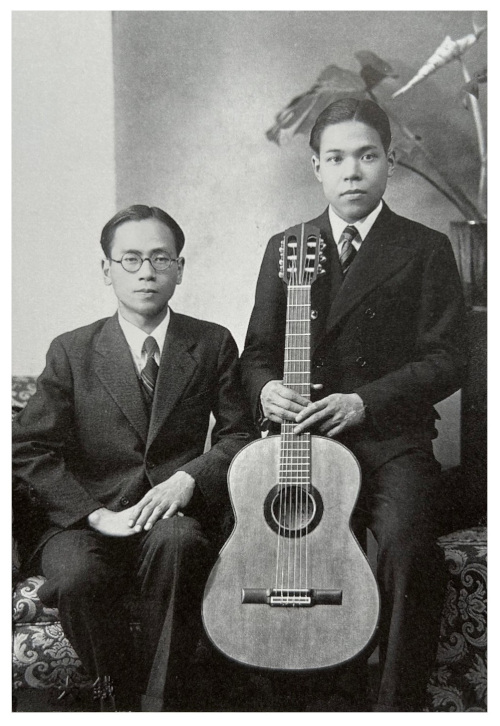

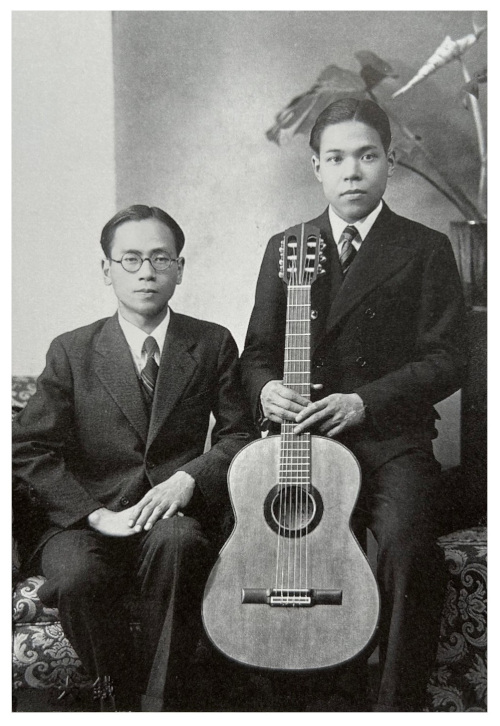

1930年代 [左側] 近藤恒夫 [右側] 西森正治

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

このページでの紹介人物 :

長井 斉

・貴家健而

・鳥井諒二郎

・富田勇吉

・堀清隆

・吉村一夫

・朝比奈隆

・西森正治

・大西博愛

・大西慶邦

・木村英明

・大森守雄

・新川典夫

・岡本一郎

<< 前のページに戻る

近畿圏 年表

[*]SMD=同志社大学マンドリンクラブ

|

1918年

|

富岡勇吉(後に富田勇吉)、同志社大学経済学部卒業。

在学中は、SMD創立期のメンバーとして活躍。

|

|

1920年

|

SMDの三羽烏といわれた堀清隆、熊谷忠四郎、益戸銈之助が入部。

|

|

1922年

|

イル・ドマーニ・マンドリーニ・オルケストラ(松井竜三)ギター演奏会:川瀬晃・石川俊二、度々催す。堀清隆、熊谷忠四郎、益戸銈之助が入部。

|

|

1923年1月21日

|

第1回マンドリン合奏団コンコルソ 於 帝国ホテル(主催 シンフォニア)

同志社大学マンドリンクラブが優勝した 。

(参加団体7:東京帝大・慶応・アニマ・東京プレクトラム・エトワール・ソチエタマンドリニステイカ・同志社)

|

|

1923年9月1日

|

関東大震災により、関東地方の合奏団が多大な被害を受けた。

中でも、武井氏のシンフォニア・マンドリニ・オルケストラでは貴重な資料が焼失した。

このため、SMDでは部員総出で楽譜を手写して武井氏のもとに送った。

これを縁として、以後氏は入洛する度に寸暇を割いてSMDを指導された。

|

|

1927年4月30日

|

SMD主催、田中常彦・月村嘉孝渡欧告別演奏会。市公会堂。

|

|

1927年6月8日

|

オルケストラ・シンフォニカ・タケヰ主宰「オルケストラ曲コンコルソ」で、

堀清隆の「Ballet」(陽炎)が、鈴木静一の「空」、井上繁隆の「セレナーデ」と共に2等入選。

|

|

1928年7月

|

オルケストラ・シンフォニカ・タケヰ主催マンドリンオーケストラ曲コンコルソに、

堀清隆の「十の変奏曲」が鈴木静一氏の「北夷」と共に2等入選。1等は該当曲なし。「マンドリンギター研究」5(9)[1928]

|

|

1928年10月22日

|

SMD主催で、川瀬晃氏・左津川渉氏『ギターの夕』開催。

「マンドリンギター研究」5(2)[1928]

|

|

1929年7月1日

|

日本ビクターより堀清隆作曲「主題と変奏」のレコードが菅原明朗指揮オルケストラ・シンフォニカ・タケヰの演奏で発売される。

「マンドリンギター研究」6(4)[1929]

|

|

1931年

|

富田勇吉、富田マンドリン・ギター研究所設立。

同志社大学・龍谷大学・京都女子師範のマンドリン・クラブを指導。

NHKより、合奏・五重奏・独奏を放送。門下生も数多く紹介放送し、好評を博する。

|

|

1932年12月3日

|

黎明マンドリン・クインテット 『 AULORA Quintet』(神戸市)月村嘉孝 再編成

|

|

1934年

|

縄田政次 マンドリン合奏団・教授所開設

|

|

1936年11月15日

|

京都YMCAギタークラブ 第1回 基督教青年会館

安田千鶴雄・長谷川正夫・椿臼佐子・清田元章・出雲路朝子・松居信子・北川二郎

|

|

1936年11月24日

|

石原マンドリン合奏団 第21回演奏会 第3部 西森正治

|

|

1937年6月3日

|

溝淵浩五郎ギター演奏会 (大阪)大阪ガスビル公演場

|

|

1937年12月19日

|

京都YMCAギタークラブ 第3回 鎰屋3階ホール

中山覚・長谷川正夫・松居信子・椿臼佐子・北川二郎

|

|

1938年11月19日

|

縄田マンドリンギター同好会 第6回演奏会(指揮:縄田政次)・ソプラノ独唱:狩野勝子 大谷会館

|

|

1938年12月4日

|

石原マンドリンギター合奏団 第23回演奏会(指揮:寺門渓村) 大阪日筒ビル公演場

|

|

1939年2月12日

|

西日本ギター連盟結成:第1回京阪神支部長会議開催結成された。

当分の間、大阪の[*1]富田勇吉氏と京都の[*2]中山覚氏、神戸の[*3]深川敞正氏が連盟理事と決定。

|

|

1939年6月18日

|

京都YMCAギタークラブ 第5回 基督教青年館講堂

長谷川正夫・松居信子・椿臼佐子・浦川英子・清田元章(マンドリン独奏)・出島政子/賛助: カルテット・ア・プレットロ・マツイ(大阪)

|

|

1939年10月

|

神戸高等音楽学院を創設(院長:深川敞正氏)ピアノ、声楽、ヴァイオリン、ギター、作曲理論科、児童科

|

|

1940年12月2日

|

神戸商大マンドリンクラブ第15回。第2部ギター独奏:深川敞正。

「京阪神マンドリン・ギター界」創刊。発行は創刊号のみ。

|

|

1941年2月2日

|

京阪神マンドリン・ギター連盟結成。会長:富田勇吉。

「京阪神マンドリン・ギター界」創刊。発行は創刊号のみ。

|

|

1941年11月30日

|

月村嘉孝研究室(神戸松坂屋サロン)

|

|

1941年(昭和16年)12月7日

|

太平洋戦争勃発

|

|

1942年(昭和17年)6月2日

|

石原マンドリン合奏団[指揮:寺門渓村/落合浩一] 於大阪ガスビル講演場

マンドリン合奏/ギター独奏[川田利雄・藤田繁]

|

|

1942年(昭和17年)11月7日

|

協和会ギター研究会 於大阪大毎岡島会館

[ギター独奏]坂口治夫・村松葉子・上田八蔵・北田幸雄・中島文男・山下豊・西森正治

|

|

1942年(昭和17年)11月7日

|

石原マンドリン合奏団[指揮:寺門渓村] 於大阪ガスビル講演場

マンドリン合奏/マンドリン独奏/ギター合奏/独唱(マンドリンオーケストラ伴奏)

|

|

1945年(昭和20年)9月2日

|

太平洋戦争終結

|

|

1946年(昭和21年)

|

縄田政次氏、除隊後合奏団結成と教授所を再開。

マンドリンオーケストラとギター独奏の放送と演奏会を続ける。

|

|

1947年

|

「大阪ギター協会」設立

近藤恒夫(35歳)、横山 陸、近藤敏明、西森正治、松村葉子、中島文男

|

|

1947年8月4日

|

富田勇吉逝去

|

|

1947年11月1日

|

西田二郎独奏会 於京都市三条青年会館

|

|

1947年11月9日

|

西田二郎独奏会 於大阪市水曜クラブホール

|

|

1947年11月15日

|

第10回 縄田政次門下独奏会[大阪市文化会館]

|

|

1947年11月15日

|

大阪ギター協会演奏会(岡 貢・横山 陸・近藤敏明・西森正治)[大阪YMCA]

|

|

1947年11月16日

|

上田耕司ギターアンサンブル演奏会 [神戸市吉田会館]

|

|

1948年6月26日

|

「関西プレトロ協会」設立

縄田政次、近藤恒夫、中野二郎

|

|

1948年(昭和23年)6月12日

|

上田ギターアンサンブル第3回定期演奏会 [上田耕司、上田真梨子、三善保彦、その他]於 神戸教会

|

|

1948年(昭和23年)6月27日

|

ギター音楽の研究と鑑賞の会 講演[近藤恒夫]、独奏[近藤敏明] 於 大阪中之島公会堂

|

|

1948年(昭和23年)10月19日

|

溝淵浩五郎 第7回ギター独奏会 於 大阪土佐堀青年会館

|

|

1948年(昭和23年)10月20日

|

溝淵浩五郎 第7回ギター独奏会 於 神戸教会

|

|

1948年(昭和23年)10月20日

|

小原安正ギター独奏会 於 姫路公会堂

|

|

1948年(昭和23年)10月31日

|

西田二郎第6回ギター独奏会 於 大阪市土佐堀YMCA

|

|

1948年(昭和23年)12月1日

|

小原ギター音楽研究所員第18回公演 於 毎日ホール

|

|

1948年(昭和23年)12月4日

|

上田ギターアンサンブル第4回定期演奏会 [上田耕司、上田真梨子、石野和子、檜田昭その他]於 神戸教会

|

|

1948年(昭和23年)12月11日

|

寿楽光雄ギター独奏会 於 神戸市神戸教会

|

|

1949年(昭和24年)3月

|

教育用ギター採用決定す

|

|

1949年

|

「関西スペインギター同好会 KSG:神戸」上田耕司(アマチュアギター愛好家)大阪支部を開設パンフレット「ギタリスト」を発刊

|

|

1949年

|

「関西プレトロ協会」京都支部を設立:[縄田政次、近藤恒夫、中野二郎ほか

|

|

1949年(昭和24年)

|

教育ギター教興と同時に関西教育ギター教授会を設立。縄田政次

|

|

1949年11月20日

|

第1回西日本ギターコンクール

|

|

1950年(昭和25年)

|

全国初めてのモデルスクールとして「生野小学校」のギター部設立に協力し、指導に当たる。縄田政次

|

|

1950年10月21日

|

中村登世子ギター独奏会 大阪文化会館ホール

|

|

1950年11月13日

|

上田耕司氏が死去

|

|

1950年12月2日

|

第2回西日本ギターコンクール

|

|

1951年

|

東京進出ギター独奏会[縄田政次]

|

|

1951年11月4日

|

溝淵浩五郎・谷ロクラシカルギター音楽研究所合同発表会 [大阪天王寺美術館]

|

|

1951年11月18日

|

「大阪ギター協会」研究発表会 近藤恒夫(会長)、西森正治(副会長)、横山 陸、近藤敏明、他

|

|

1951年11月22日

|

生野小学校ギターアンサンブル 1周年記念発表会 縄田政次

|

|

1952年

|

「日本ギター教授者協会:NGKK」設立 近藤恒夫(40歳)、月村嘉孝(50歳)、ほか

|

|

1952年

|

「日本ギター芸術協会」近藤恒夫:「ギター芸術」を創刊する

|

|

1954年?月

|

コンクールの一本化について協議:関西[月村嘉孝]、名古屋[中野二郎]、東京[小原安正]

|

|

1954年

|

「関西ギターグループ」発足:山内広志、大西慶邦、中川信隆、右藤寿和、田中清正、浜村襄一

|

|

1954年10月

|

雑誌「ギター芸術」第5号発刊 主宰:近藤恒夫

|

|

1955年9月8日

|

大西慶邦・右藤寿和 演奏放送:ラジオ神戸

|

|

1955年9月18日

|

山内広志・武田和郎(門下生) 『スペインギターの夕べ』出演:主催 南海朝日新聞社

|

|

1955年10月22日

|

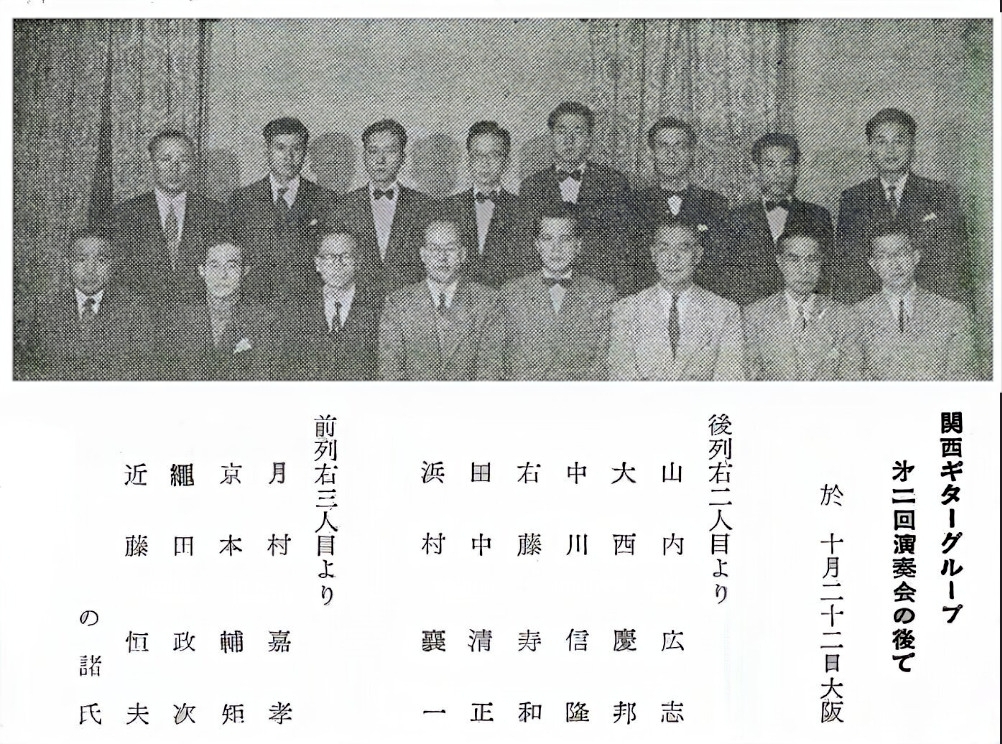

「関西ギターグループ」第2回演奏会

|

|

1956年6月2日

|

「中村 勲門下発表会」 森山政幸・加古嘉明・中村 勲 [姫路市]

|

|

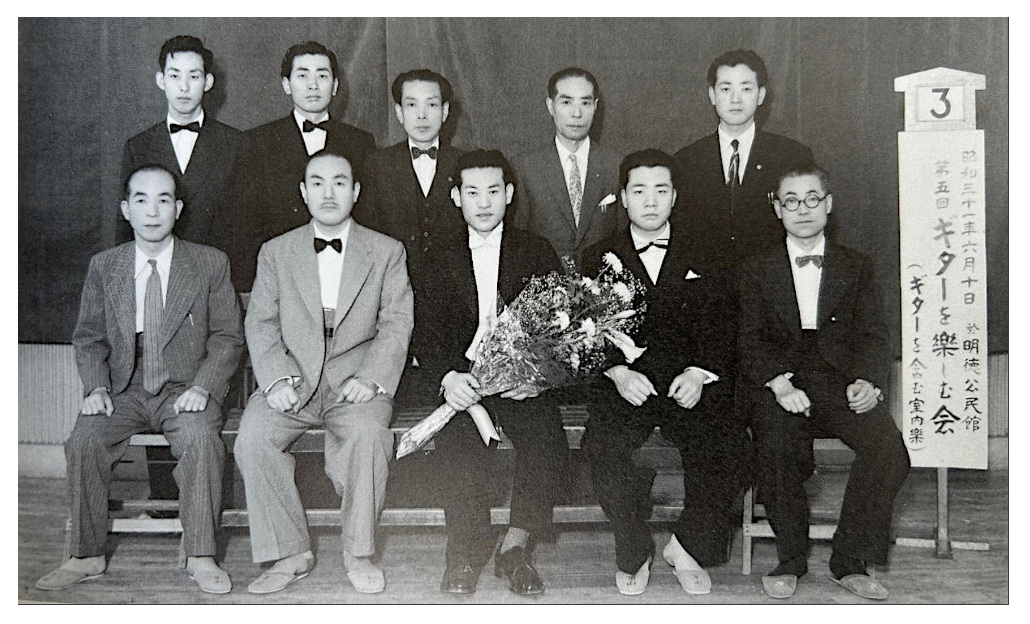

1956年6月10日

|

「ギターを楽しむ会」第5回演奏会 明徳公民館:(山内広志、他)

|

|

1956年11月16日

|

縄田政次東京リサイタル(特別賛助出演 比留間絹子)[主催:新日本ギタリスト連合] 山葉ホール

|

|

1956年11月24日

|

「関西ギターグループ」第3回演奏会 大阪三木ホール:(山内広志、中川信隆、右藤寿和、田中清正)

|

|

1957年5月26日

|

第4回西日本ギターコンクール 大阪市夕陽丘会館

主催:日本ギター教授者協会

後援:日本ギター芸術協会/九州ギター音楽協会/アルモニア/日本プレットロ協会

協賛:月村ギターグループ、大阪古典ギター協会、大阪ギター協会、山内ギター音楽同好会、

田中スペインギター研究所、中川ギター研究所、関西ギターグループ、黒島ギター音楽研究所、

京都ギター音楽同好会、京都ギター音楽研究所、田村ギター音楽研究所(名古屋)、岐阜ギター斉楽研究会、

神戸ギター芸術愛好会、姫路スペインギター同好会、岡山ギター協会、熊本スペインギター研究所

|

|

1958年5月28日

|

山内広志追悼演奏会

[出演者]:岡栄蔵、箭原幹雄、南田康好、中川信隆 、田中昭治、田中克世

、吉田亮雄、壱束修三、山口弘子、

渡辺光枝、大森守雄、柳原利一 、中村昭三 、田辺義昭 、飯塚亨、右藤寿和らの諸氏 [大阪北市民舘ホール]

|

|

1958年5月28日

|

縄田マンドリンギター研究所(第3回ギター独奏会)[大阪ガスビルホール]

|

|

1958年6月28日

|

月村嘉孝ギタ ーグループ(第2回演奏会)開催。

[出演者]:浮田隆吉、清水学一 、川瀬喬、大城忠、藤井貞義、梅宮英文

、石川徹、三宅敏子、吉本清、茂山政二郎、稲生忠夫、森山政幸[大阪饗察クラプ]

|

|

1959年4月

|

学校法人ギタースタジオ 開設 主催:縄田政次

|

|

1959年(昭和34)

|

「神戸大学マンドリンクラブ:KUMC」復活 月村嘉孝・松田二郎両氏の支援

|

|

1959年 5月1日

|

「アンドレス・セゴビア」大阪空港着

|

|

1959年 5月3,5日

|

「アンドレス・セゴビア」リサイタル 於大阪厚生年金会館

|

|

1959年 5月10日

|

西条通孝独奏会

|

|

1959年 5月30日

|

右藤寿和・大西慶邦ジョイント・リサイタル 於京都

|

|

1959年6月7日

|

「近藤敏明門下生の会」大阪YMCA

|

|

1959年7月13日

|

白井幸男・西田二郎ジョイント・リサイタル(京都)

|

|

1959年6月7日

|

「ギター名曲の夕」京都。

中川信隆・中村敬三・外池博・新川典夫・右藤寿和・松田健太郎・鳥井雅子(P)・京都バロック・アンサンブル(鳥井諒二郎:指揮)

|

|

1959年10月17日

|

「月村嘉孝マンドリン・ギタ ーグループ発表会」大阪YMCA

|

|

1959年11月17日

|

第7回演奏会:関西ギターグループ(右藤寿和・大西慶邦・武村榛名・中村昭三・中川信隆)

|

|

1960年4月10日

|

中川信隆 独奏会:於京都

|

|

1960年4月15日

|

大西慶邦ギター教室発表会:於大阪

|

|

1960年5月14日

|

松田二郎門下生発表会:於神戸

|

|

1960年5月15日

|

月村マンドリン・ギターグループ発表会:於大阪

|

|

1960年5月25日

|

大阪ギターコンクール 主催:日本ギター教授者協会:大阪毎日国際サロン

|

|

1960年5月29日

|

第5回 西日本ギターコンクール(主催:日本ギター音楽連盟/日本ギター教授者協会):大阪毎日国際サロン

|

|

1960年9月16日

|

大西慶邦門下生発表会:大阪

|

|

1960年9月26日

|

中川信隆ギター独奏会[ギター音楽鑑賞会第2期 第1回例会] 主催:ギター音楽鑑賞会(自治労会館ホール)

|

|

1960年10月5日,6日

|

ナルシソ・イエペス演奏会(関西初公演):京都

|

|

1960年10月7日

|

ナルシソ・イエペス演奏会(大阪):産経会館

|

|

1960年10月8日

|

ナルシソ・イエペス演奏会(神戸):神戸国際会館

|

|

1960年10月22日

|

中村昭三門下生発表会:大阪市

|

|

1960年11月5日

|

稲生忠夫独奏会:大阪市

|

|

1960年11月13日

|

月村マンドリン・ギターグループ演奏会:於大阪

稲生忠夫・森山政幸・三宅敏子・茂山政次郎・木村重元・小野繁雄・清水学一・藤森正子・渡辺範彦・ほか

|

|

1960年11月19日

|

中村昭三 独奏会:奈良市

|

|

1960年11月23日

|

月村嘉孝ギター生活40周年記 念/日本ギター教授者協会(NGKK)第3回合同演奏会:大阪毎日ホール国際サロン

|

|

1960年11月30日

|

近藤敏明門下ギター発表会:大阪

|

|

1960年12月13日

|

中村昭三門下生発表会:奈良市

|

|

1961年11月25日

|

「大阪ギター協会」演奏会

近藤敏明、西条通孝、前口光雄、吉田光雄、沢英子、武井達也、岡本一郎、ほか

|

|

1962年

|

「ジークフリード・ベーレント」於大阪:国際ギタリスト会議

|

|

1963年5月11日

|

中村昭三・古川律由門下生合同ギター発表会:大阪

|

|

1963年5月30日

|

月村嘉孝還暦祝賀演奏会 毎日ホール(大阪)6時半

|

|

1963年?月?日

|

『ジョン・ウィリアムズ リサイタル』 於大阪厚生年金会館

|

|

1964年9月30日?

|

『オスカー・ギリア リサイタル』 於大阪

|

|

1965年4月16日,17日

|

『ジュリアン・ブリーム リサイタル』 於大阪フェスティバルホール

|

|

1966年5月11日

|

近藤ギターグループ第40回演奏会 朝日生命ホール(大阪)

|

|

1966年10月23日

|

京都ギター音楽友の会第17回ギター演奏会 京都教育文化センター(京都)

|

|

1966年11月17日

|

松田二郎門下ギタージョイントリサイタル ヤマハホール

|

|

1966年11月22日

|

ギター・マンドリンの夜(ナワタ教室) 厚生会館文化ホール(大阪)

|

|

1966年11月28日

|

西條通孝ギター演奏会 朝日生命ホール(大阪)

|

|

1966年12月2日

|

近藤ギターグループ第41回演奏会 関電ホール(大阪)

|

|

1966年12月8日

|

アリリオ・ディアス ギター演奏会 Aプロ(大阪)主催 毎日新聞社

|

|

1966年12月12日

|

縄田政次・光子ジョイントリサイタル 朝日生命ホール(大阪)

|

|

1967年3月16日

|

大西慶邦ギター名曲の夕べ 御堂会館(大阪)

|

|

1967年3月16日

|

前口光雄・吉田藤太郎によるギターの夕べ 朝日生命ホール(大阪)

|

|

1967年6月29・30日

|

※?『ギターの祭典』 毎日国際サロン(大阪)

|

|

1967年9月25日

|

松田二郎ギターリサイタル 御堂会館

|

|

1968年11月18日

|

近藤ギターグループ第45回演奏会 大阪御堂会館(大阪)

|

|

1968年9月26日、28日、30日

|

ジョン・ウィリアムス ギター演奏会(神戸国際会館・京都会館・大阪毎日ホール)

|

|

1969年10月30日

|

中村昭三ギターグループ演奏会 毎日文化ホール(大阪)

|

|

1969年12月2日

|

近藤ギターグループ演奏会 御堂会館(大阪)

|

|

1973年10月30日

|

「日本ギターコンクール協会」日本楽器(現在YAMAHA)の尽力により設立

吉村一夫(音楽評論家)会長

|

|

1974年

|

第1回「ギターコンクール」(於:大阪府立青少年会館)開催

|

[*参考]Robert Codwell:digitalguitararchive 「ギターの友」より/1958-05-04-Armonia

同志社大学マンドリンクラブとSMD会のあゆみ

[*1]富岡勇吉(後に富田姓、大阪トミタマンドリンクラブ創設者)

[*2]中山 覚[京都]

[*3]深川敞正[神戸]

※ 葉港ギター研究会 [佐世保] は古川清氏が会長で研究を続けて居り、第2回の発表会を10月19日開いた。

第3回は来春開かれる。

8月17日には神戸の深川敞正氏が来たり、佐世保マンドリンの町田清二氏及会員も参集。

深川氏は「ホータ」「過ぎ行く連隊」「レインドロップ」外自作の2,3曲を演奏された。

[1939-77-Armonia/P.28]

1937年6月 溝淵浩五郎の来阪

[*左側より]左2人目:溝淵浩五郎(1911-1967)・斎藤太計雄()・近藤恒夫(1916-)・右端:西森正治(1914-)

[*挿画出典元]『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

溝淵浩五郎氏(東京ギタリスト)10月14日広島に、同16日大阪に独奏会を開いた。

尚、大阪羽衣高等女学校にて斎藤太計雄の「田合祭り」カプアの「オーソレ・ミオ」イラデイルの「ラ・バロマ」ターレガの「朝の歌」「アルアンプラ」「タンゴ」等を演奏、なお小松嗣郎氏の講演があった。

同17日心斎橋(大阪)ドンパル喫茶店にて歓迎茶話会があり、多数の曲を演奏した。

[*出典]:digitalguitaraarcheive/1939-77-Armonia/P.28

1948年当時の『ギタリスト名簿』

:月村嘉孝(神戸市)・近藤恒夫(大阪府豊能郡)・上田耕司(神戸市)・縄田政次(大阪市阿倍野区)・谷口吉弘(大阪市阿倍野区)・西田二郎(大阪府北河内郡)・小松四郎(大阪府三島郡)・落合浩一(池田市)・豊島文雄(京都市下京区)・鳥井諒二郎(京都市上京区)・三好康伸(関西プレットロ協会主事:大阪市生野区:大阪市生野区)

[*転記]:digitalguitararchive/1948-02-No.2/1948-05-No.3

1948年6月26日:中野二郎氏を迎えての懇談会

中野二郎氏を迎えての懇談会

関西プレトロ協会では6月26日阪急ビル東館4階合議室に中野二郎氏を迎へ懇談会を催した。

演奏会の入場税の問題、ギターソロはガット絃使用と、ソロの場合マイクの使用如何、各地より演奏者の来所、独奏会開催の場合は歓待大いに後援する事、

及び別項、鳥井諒二郎氏の報告の如く学校の器楽の問題に就き重要な申合わせを行った。出席者は次の通りである。

[参加者]

中野二郎、長野努、小栗香瑞、丹村茂、田村満、松谷昌治

田村敏雄、落合浩一、西田二郎、上田耕司、市川邦介、小山行雄

吉田禎男、奈波美文、森下卓也、安原克巳、波 義雄

斎藤秀雄、島井諒二郎、吉本精一、加籐昇、島 重信、西野良香

浅田 陽、中村敬三、中村一郎、戸塚幸男、東方鷹丸、池上正一

木村熊次郎、縄田政次、松井照子、谷口吉弘、木村トミ、深川義国

中脇悦子、横山伝一郎、井上蜂子、近藤恒夫、三好康訷

[*]島井諒二郎:京都大学出身、マンドリン愛好研究家、医師

1948年 : [報告] 関西プレクトロ協会より

[報告]:関西プレクトロ協会より 1948年

1.今次文部省が発表せる学校方面の楽器採用案にはあらゆる楽器が含まれているに拘わらず、ギター・マンドリンが除外されている件に就いては我々演奏に携わる者としてすこぶる遺憾でであり、その理由を推測し或は理解するに苦しむものである事は一同の一致した意見でした。

1.それに就いて従末の我国の風潮より考えてこのままで行けば、斯界の衰微は必然の結果であろう。それも斯界を愛し或は斯界の演奏に携さわる者として我々が之を看過する事は余りにも無責任である。

何とかして学校方面にこの楽器が採用され、我々も演奏に努力した結果、尚衰微して終うものであれば我々として何も云うことはない。

1.それで、斯楽は一致努力して之が採用方の運動に当たらねばならない。但し方法として当局を従らに刺激するような事なく、専ら之が採用方を懇講する様な運動方法を探りたいと言うのが種々討論の結果、到逹一致した見解でした。

1.実際運動に当たっては、関西の我々としては一切を中野氏に一任しました。そして又、今迄の経過通り東京の武井氏には乍御迷惑、なお一層のご尽力をお願いする様、中野氏を通じて要望しておきました。

1.一方我々は相互の連絡を更に密にし、互いに援助声援を惜しまず,徒らなる反目対立の如き過去の幣に陥らない様にして、一致努力正しい斯界の演奏に邁進し以て斯楽発展のために更に一段の努力をはらう事が大いに必要あると申し合わせました。

1.最後に地元たる東京の諸団体及び、氏の力強い運動を要望する声の可成り有ったことを附記致します。

[*転記]雑誌:ギタルラ「1948-10-No.4」P.24より

1949年2月28日 : [報告]教育用楽器としてギターの採用成るか

2月28日午後一時より銀座ニューギンザで文部省芸術局係官数名、音楽教育委員、音楽教育連盟、全国ギター製作業者とギター演奏家の約40名が教育楽器としてギター義務教育期間に採用するか否かの懇談会が開かれた。

昨年、大阪市でこの問題について決議が行われていたがその後進展を見ずに今日に至っていたのである。

4月の新学期を迎え採用するならば至急教授要綱も作らねばならず、又、経済9原則を遂行する為には教育用楽器以外には資材の配給も不可能となると言うので、製作業者も積極的な運動を起こし始め、この催しとなったものである。

■文部省

1.ギターが普及していない。

2.学童の演奏可能か(楽器と技術)

3.健全音楽の立場から、軽音楽的方向に走りやすい危険がある。

の3点をあげている。第1の普及していないという意味は学童についてである。

■教育連盟 採用に差し支え無し

■製造業者 ギターの製作が不可能になれば生活できなくなりさらに使命という点からもちろん採用をもっとも願っている。

■ギター演奏家 最近幼児から中学生に至る年少者でギターを習得するものが急増している事、3/4ギターが非常に歓迎され、普及していないとは必ずしも言えない。

これはこの年少者の父母が愛好者である為に、之からも益々増加するものと思われる。学童の演奏には小型ギターを使用すれば良い。

軽音楽に走るのはギターに限ったことはない(以上小原)尚、3/4ギターを参考として回覧した。

ギターを学童が学ぶという事は、専門家を養成するのではない。簡単な和弦を使用して歌唱伴奏に用いれば良い。(以上溝淵)

尚、スワニー河を3/4ギター伴奏で実演し実例を示す。

学童の情操教育の上から必要と考える(佐々木)

諸外国の例を挙げ、自身の教育生活による実証とギターの性能について意見を開陳(小倉)

以上のように具体的な意見の交換もあって結局、文部省での合議の上、正式に採用の有無を決定する事となり散会した。

[*転記]雑誌:ギタルラ「1949-04-No.6」P.29より

1949年3月:教育用ギター採用決定す

小学校及び中学校の義務年限に於ける器楽及び合奏にギターを含める事に就いては本誌に報導されているが、悠々本極りとなり具体的な運動にまでに至った。

本年3月、経済9原則の施行に伴い、ギターは教育用に指定されねば製作不可能と言う状態に立至ったので『全国ギター製造協会』が主となつて開係官襄と折衝を開始、一方、演奏家側にも協力を求めて来た。

演奏家側は勿論、全力を挙げて協同する事となった。

其後、採用が内定となるや、指導書を作成する事となり、委員会を作り、更に実行委員を選出した。

委員の氏名ほ左記の通り。

文部省側:諸井三郎、檜垣良一、近森一重、小林源治、花村大、玉越三郎、水谷信夫、菅原明朗、中野義見

演奏家側:服部正、酒井富士夫、小原安正、武井守成、中野二郎、縄田政次、西田二郎、上田耕司、月村嘉孝、鈴木静一、小倉俊、溝淵浩五郎、伊藤翁介、佐々木政夫

委員長:武井守成

常任委員:小林源治、花村大、菅原明朗、中野義見、小倉俊、伊籐翁介

指導書に掲載する参考曲の編曲は次の通りに分豫した。

靴が嗚る 溝淵浩五郎

盆踊り 佐々木政夫

雲と風 中野二郎

アマリリス 月村嘉孝

可愛いミヌエット 服部正

雨だれ 小原安正

故郷の人々 酒井富士夫

獨奏曲二曲 武井守成

8月20日、委員会で指導書の決定を見たので10月1日、及び2日の両日、第1回の講習会が催された。

主催:日本音楽教育連盟

後援:文部省

[*挿画]↑1958年 大阪市生野小学校ギター部

digitalguitararchive/1958-05-No.15ギタルラ

1958年 学童のギター教育に就て:縄田政次

ギターが文部省に於て教育用に追加決定をみたのは1949年(昭和24年)の春の事である。我々当時者にとっては嬉しいニュースだった。

最近の当局の考えはとやかくの声を聞くも現在での学校方面での器楽合奏然は盛んで、教有委員会より審査員まで出して各地でコンクールが挙行されている。

優勝候補校に実に優秀で大人も瞠目するくらいの見事な演奏をしている。

何故に先生方及び学校が器楽合奏に力を注入するか?それは申すまでもなく児童の情操教育のために他ならない。

現在の大人の世界はどうだろう、全く筆舌に尽し難い乱脈ぶりである。

彼らは戦後の混乱時代に学童にあったか又は社会に飛び込んだ者たちで豊かな人間性を持ち合わせない、いうなれば気の毒な人々であるために、当時器楽合奏による情操教育が強調され股賑を極めたがギターのみが無関心におきざりになっていたのは全く残念なことである。

この秋、昭和25年夏大阪生野小学校にてクラプ活動としてギターを採り上げられた事は欣快の至りだ。

学校当局、ギター部担任の山戸鈴子先生と大西美智子先生の立派な学童ギター合奏団が誕生した。

生の昼夜をわかたぬ献身的な御努力によって本邦に初ギター部誕生当初は指導者の我々も暗中模索指苺みには奈良見事な梱奏をするやうになった。

(満一ケ年後の反体法であったが苦心の結果教程を案じ一ケ年後には実に、岐阜等へ招待され狐奏旅行しっ現在までに放送は何十回となくし、朝日会館、産経会館等の催しに特別出梱などやり関西のギター界では大人も驚く

実力を示し認められている。

生野小学校ギター部での得意中の得意の曲は小原安正氏編の千品と拙編の宮城道夫氏の春の海である。)---<後略>

[*]digitalguitararchive/1957-04-05-Armonia/P.25

国内ニューズ

8月19 京都・新川典夫氏の手紙……

先日トレッカのギターコンサート第7回を致しましたのでプログラムを同封します。

トレッカは喫茶店で、その3階ホールを借りて毎月1回例会を開いて居ります。

今のところ会員数は3、40人ですが毎回皆様熱心にお越し下さいます。

第1部はレコードコンサート、第2部と第3部をギター演奏にあてています。

演奏は京都在住の松田健太郎を中心に関西方面のギタリストの御協力を得てやっています。

レコード解説には島井先生や大阪の近藤先生をお願いしています。

中村氏や大阪の三好氏も毎回お越しいただき、何かと御指導をいただいて居ります。・・・・・・

9月1日 西宮・右藤寿和氏……

アルモニア毎号楽しみに読ませていただいております。

月刊でないのが残念です、何とかならぬものでしょうか。

最近の演奏会のプロを同封致します。

8月17日第15回神戸ACC(アメリカ文化センター)の会は部屋も小さかったせいか満員の盛況でした。

私の外に中川信隆、大西慶邦の両氏が出演しましたが、ギター、歌、ピアノ等バラエティにとんだことが成功したのかも知れません。

京都では毎月トレッカのギターコンサートがあり、先々月は松田二朗氏、先月は山内広志氏が出演されました。

出席者は少数ですが皆熱心で気持のいい雰囲気です。

神戸と京都でこうした会が持たれているのに大阪で開けないのは残念で、グループの人達と相談して適当な会場を持ちたいと思っています。

1937年6月3日 <溝淵浩五郎独奏会の前後>

[左端]西森正治、[中央]溝淵浩五郎、[右端]近藤恒夫

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1949年11月20日(日) <第1回西日本ギターコンクール>

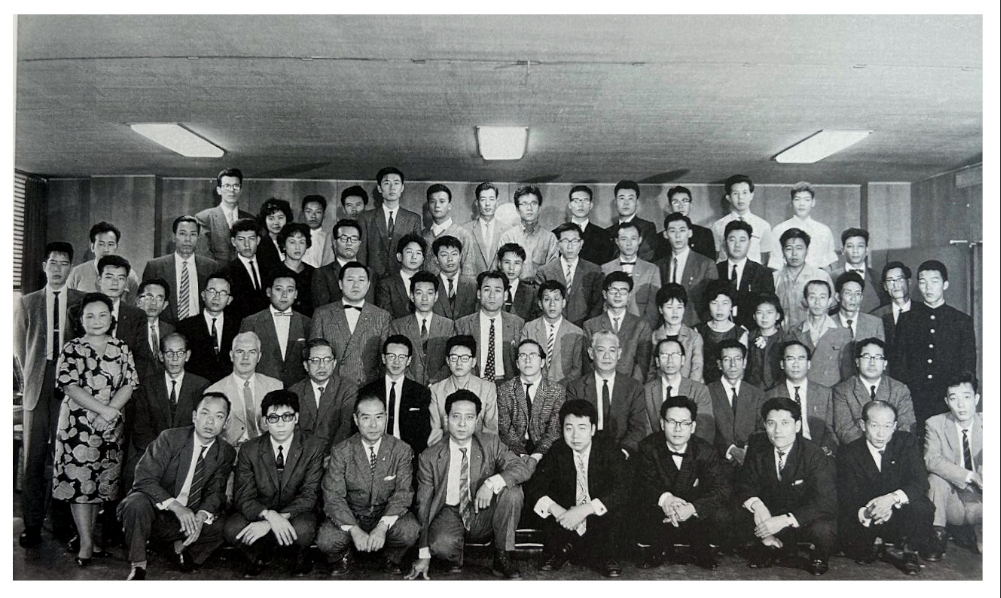

[*写真説明]

[前列左より]:佐々木政夫・吉村一夫・長井斉・[原久男・松井徳二・田村満・亀井和男・宮跡輝世]・中野二郎・月村嘉孝・縄田政次

[中列左より]:田中幾大・古谷要三・富本一夫・上田眞梨子・瀧岡敏郎・西林徳・池田幸哉・白井幸男・河合利男・堀川久雄・亀井孝志・丹村茂・田村敏雄・三好康訷

[後列左より]:鳥井諒二郎・豊島文雄・中村敬三・大橋済・近藤恒夫・西原正雄・島重信・横山伝一郎・横野貫治・横野実・上田耕司

《第1回西日本ギターコンクール入賞者発表》(昭和24年11月20日)

[開催日時]:1949年11月20日(日) 午後2時

[場所]:大阪市 桜ノ宮公会堂

第1位:田村 満(高知市)/自由曲:アルアンブラの想出/セレナータ

第2位:亀井和夫(岡山県津山市)/自由曲:ブーレ/アラビヤ風狂騒曲

第3位:松井徳次(大阪市)/自由曲:アンダンティーノ/独創的幻想曲

第4位:宮崎輝世(大阪市)/自由曲:セレナータ

第5位:原久男(神戸市)/自由曲:アルアンブラの想出/ブーレ

[審査員]:吉村一夫、月村嘉孝、中野二郎、長井斉

[来賓挨拶]:縄田政次

[*転記]雑誌:ギタルラ「1950-11-No.9」P.34より

1949年9月1日:西日本ギターコンクールについて [上田耕二]

西日本ギターコンクールについて:上田耕二 1949年9月1日

今年のギターコンクールに開西から一名も.

参加者のなかった事についてほ、色々憶測されている様であるが、何と云つても第一回の事情も判らず、余程の自信でもない限り地方から上京して実力を問わんとする決心がつかず、先づ今年は見過して様子を見ようというのが、その主なる原因であったと考えられる。

勿論、関西にも東京迄出かけて入賞を得る実カのある人が2、3人はないでもなかったが、色々な事情でその人逹の参加が実現しなかつたのは残念であった。

それにしても全国のギタリストを東京の一堂に集めて競演させる事は、手っ取り早い方法ではあるが、現在の様にまだ旅行の不自由な時には、地方の有望な候補者を網羅する事は至難で、時問的にも経済的にも余裕のある、しかも入賞に充分自信のある少数の参加者を集め得るに過ぎない。

之ではギター界全般の水準向上を目指す、コンクールの本来の使命から遠ざかる事になるし、実質的に東京だけのコンクールになってしまう場合もあり得る。

さりとて各地で予選を行う事は、理想ではあるが、莫大な経費を要し早急に実現は難しい。

今年のコンクールでもこの点に主催者の最大の悩みがあった様で結局、第1回の事でもあり、経費や審査員の都合で、全国に一貫した予選の行い得なかったのほ、誠に止むを得ない次第であった。

が、全国コンクールとしては、応募者の有無に関わらず、一応は地域的な予選の門を作って置いた方が、特に地方のギタリスト諸君のコンクールに対する関心を深め、競演意欲を高める上に、極めて効果的であると考えられるから、今後の問題として実現を期したいもので、地方関係者の主催者への協力が望ましい。

関西でギターコンクールをやるという話は今年の初めからあったが、具現化したのは、全国コンクールの直後である。

その直接の動機は全国コンクールに於ける関西斯界の不振にあったが、前述の如き全国コンクールの地方予選的な意味を含めて、開西にも手近に一つの目標を作って若いギタリスト諸君に大いに頑張つて貰おうというのがそのねらいである。

少なくとも来年度全国コンクールには我々の選んだ数人のギタリストを東京へ送りたいとの考えからであった。

従って全国コンクールと有機的な関係をもちたいという案もあったが、之は技術的に支障があったので断念して、関西として独自の立場で行う事にした。

またコンクールの計画で最も問題になったのほ応募地域の範囲であった。

之はたとえ、応募全地域から参加者がなくても、入賞者の地位はその範囲内の一位、二位として権威づけられるからである。

応募者を近畿のみに限るか、四国、九州を含めた西日本にするかという問題は、私個人として決しかねたので、応募規定の作製に先立つて、関西ギター団体代表者の参集を願い、その打合せ懇談会席上で意見を求めた結果、名古屋以西の西日本全域にすべしと声が圧倒的に多かったので、私自身多少の危惧はあったが、思い切つて範囲を広げる事にしたのである。

元来こういう催しは、主催者一人がいくら頑張つて見た所で、ギター界全般の支援と協力がなければどうにもならない。

むしろ主催者など無い方が良い位で参加者、或いはその所属団体が協力して実施できればそれに越した事ばない。

私自身、今度のコンクールの提唱者の一人ではあるが、ついでに実施上のいろいろの準備の面倒を見ている小使役に過ぎない。

来年からば誰かが幹事になつて、準備さえすれば、あとは関係者の協力で運営出来る事なのである。

幸いにもこのコンクールに対しては、関西はじめ西日本のギター関係諸氏から支持を得ているし、東京其他の応募地区以外の諸先輩同好諸氏からも声援と関心を寄せられている。

又審査員として、本邦斯界の権威で大先輩たる、中野(中野二郎)、月村(月村嘉孝)両氏と関西楽壇に名声高く全国コンクールの発表会にも色々御世話になった長井(長井

斉)、吉村(吉村一夫)両氏を迎え得る事は、この催しに一般の光彩と権威を添えると確信する。

コンクールの規模と成果ほ第一回であるだけに、全く予測ほ許されず最悪の場合、実質的に阪神地方だけの一部の催しに終る事になるかも知れない。

それが実際に西日本の実力であって見れぽ、止むを得ない事で、地方ギタリストの奮起を待つ外はない。

又この催しに参加するには、地理的にまだ広すぎで、集りが悪い様ならば、更に小地域に分割して行う必要も起つて来ると考えられる。

そうなれば冒頭で述ぺた様に、全国コンクールの地方予選の受容性がますます加わって来る。

西日本ギターコンクールは恐らく修業途上の若い人逹の参加が大部分を占めると思われるし、また我々としてもそれを望んでいる。

勿論コンクール参加する以上は、入選に無関心でいられる筈はなかろうが、入賞者の決定のみがコンクールの指名でなく、ギタリスト全般の実力向上が目的であることを明記して自己の実力を試みる好機を逸する事なく、引込思案をせずに気軽に参加して頂きたいと考える。(1949.9.1)

※上田耕二氏は神戸市で「関西スペイン・ギター音楽同好会」を主宰するギター愛好家。ギター専門パンフレット「ギタリスト」を発行されていたが、1950年11月13日に死去されている。

1949-11-No.8.pdf P.27-P.28

1950年10月21日<中村登世子ギター独奏会 於 大阪文化会館ホール>

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1950年12月2日<第2回西日本ギターコンクール>

第2回西日本ギターコンクール入賞者発表(昭和25年12月2日)

第1位:白井幸男(大阪)/自由曲:独奏的幻想曲・ビニアス

第2位:蜷川裕次(愛知)/自由曲:主題と変奏・ソル・セゴビア

第3位:小山利夫(岡山)/自由曲:ソナタ・チマローサ・プラト

次点:古川惣(大阪)/自由曲スペイン小夜曲・マラツ

[審査員]:島 重信、月村嘉孝、中野二郎、長井齋、吉村一夫の各氏であった。

1955年10月22日<第2回関西ギターグループ演奏会>

1955年:『開西ギターグルーブ第二回演奏会』曲目

[演奏者]

1.右藤寿和:プレリュード五番ターレガ/プレリュード(涙/パバーナ/ムーア風舞曲/スペイン舞曲5番

2.田中清正:プレリュード(チェロ組曲より)バッハ/カンパネラ/演奏会用グランホタターレガ/

3.中川信隆:プレリュード1番ビリャーロボス/プレリュード3番ビリャーロボス/ノクターントロバ/ファンダンギロ トウリナ

4.大西慶邦:グランドソナタ(作品22)ソル/

5.山内広志:セレナータ・ブルレスカトロバ/ワルツ ポンセ/シャンソン ポンセ/ビボ・エ・エネルヂコ テデスコ

6.京本輔矩(賛助出演):パバーナ サンス/ガリアルダ ガリレイ/小麦畑にて ロドリゴ/ガートの変奏 カシネリ/

タランテラ テデスコ

1956年6月10日<第5回ギターを楽しむ会>

第5回ギターを楽しむ会

第5回演奏会 明徳公民館:([左から2人目]伊藤尚夫、[中央]山内広志、[右隣]中川信隆、他)

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1957年5月19日(日)<第4回西日本ギター音楽コンクール>

[開催日時]:1957年5月19日(日) 9時30分~予選開始

[場所]:大阪府立労働会館 予選 9時 本選1時半

[審査員]:吉村一夫、月村嘉孝、中野二郎、長井斉、藤田光彦

[入賞者]

第1位:武井達也(近藤敏明門下)/自由曲:ヴィヴォ・ニ・エネルヂコ・・・・・・・テデスコ

第2位:岡本一郎(近藤敏明門下)/自由曲:スペイソ舞曲第十番・・・・・・・・・・グラナドス

第3位:貞本匡則(大橋 済門下)/自由曲:グラン・ソロ・・・・・・・・・・・・・ソル

次点:西牟田 博(西野 博門下)/自由曲:レイエンダ・・・・・・・・・・・・・・アルベニス

次点:茂山政次郎(月村嘉孝門下)/自由曲:レイエンダ・・・・・・・・・・・・・・アルベニス

申込32 名,欠場(x) 8名,予選出場者(〇) 24 名,本選出場者(◎) 18 名。

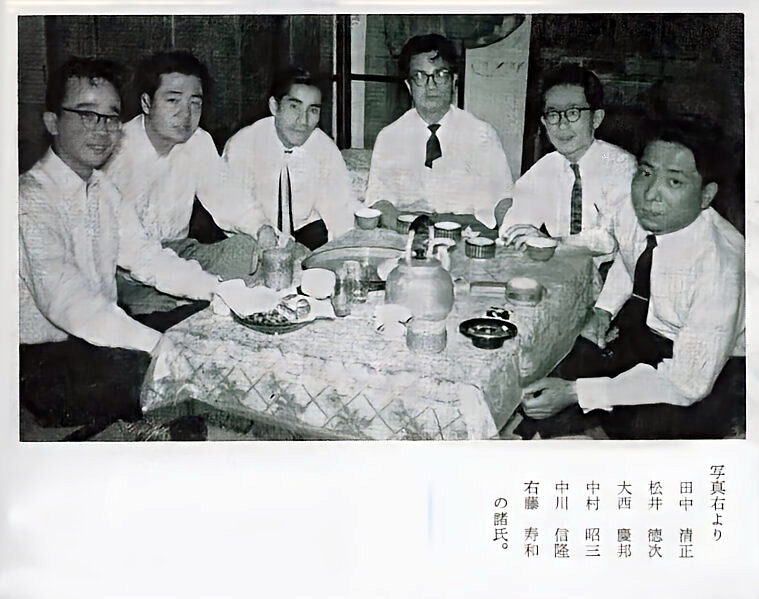

1959年5月5日<座談会:インタビュアー 玖島たづ子

[関西ギターグループと語る]

セゴビア独奏会の感激と、コンチェルト演奏への期待が誰の胸にも一っぱいにつまっているような5月5日

関西ギター楽団の中堅として自他ともに許す関西ギター・グループの方々に集って頂いて座談会を開く。

[出席者左より] : 右藤寿和、中川信隆、中村昭三、大西慶邦、松井徳次、田中清正、の諸氏

<ギターの友社> 編集:玖島たづ子

1959年5月<セゴビア氏の歓迎レセプション

日本教授者協会の歓迎会。右端 月村嘉孝氏。

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1960年5月29日 第5回西日本ギターコンクール 於 国際サロン

主催:日本ギター音楽連盟 / 日本ギター教授者協会

1960年10月8日 ナルシソ・イエペス関西公演 於 神戸国際会館

ナルシソ・イエペス関西初公演は京都 (1960年10月5日,6日)にて開催され、大阪産経会館(10月7日)に開催された。

1960年11月23日(大阪市)

『月村嘉孝ギター生活四十周年記念』N.G.K.K合同演奏会

吉田藤太郎 :3つのメキシコ民謡(ポンセ)・ 山野井実樹雄 カンツォネッタ(メンデルスゾン)・森山政幸 タレガ讃歌(トリナ)

二重奏ー阪本恭三・西川公平:セレナーデ(ドルドラ)アレグレット(グリーク)

稲生忠夫:メロディア(トロバ)・ 西田二郎:子守唄(プホル)/ブーレー(バッハ)

大西慶邦:サラバンド(ヘンデル)

田中清正:アルアンブラの想出(タレガ)/グラナダ(アルベニス)

竹村榛名 花吹雪(テルツィ)/アンダルーサ(フォルテア)

三重奏ー中村敬三、外池弘、新川典夫:エコー(バッハ)/メヌエット(モッアルト)/ロンド(ジュリアニ)

中川信隆:レエンダ(アルベニス)/スペイン舞曲5番(グラナドス)

中村昭三:無言歌六番(メンデルスゾン)/舟唄(メンデルスゾン)

右藤寿和:36のカプリチオより26、27、28番(レニアニ)

松井徳次:プレリュード1、2、3、4、5、6番(ポンセ)

松田二朗:アレグロop25より(ソル)

北田幸男:晩秋の調べ(斎藤太計雄)/プレリュード15 (ショパン)

白井幸男:序奏とアレグロ(ソル)

森本寿恵春:主題と変奏Op9 (ソル)

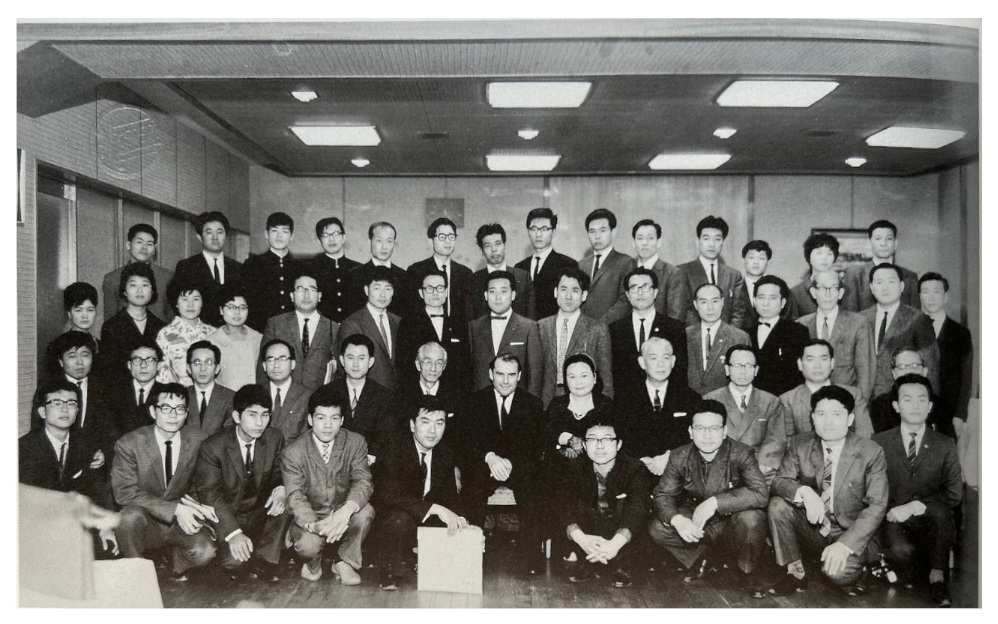

1962年?月 ジークフリード・ベーレント [国際ギタリスト会議]於大阪

日本教授者協会の歓迎会

[*前列左より]:ベーレント、ビショッフ(1898-1965)、エクメッツオグロウ(1913-??)。

[*後列左より]:近藤敏明、近藤恒夫、鳥井諒二郎、藤岡、月村嘉孝。

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1963年?月 ジョン・ウィリアムズ

日本教授者協会の歓迎会

[*前列左より]:4人目・ 、5人目・中川信隆、6人目・大西慶邦、7人目・。

[*2列目左より]:4人目・鳥井諒二郎、6人目・松田晃演、7人目・ジョン・ウィリアムズ、8人目・月村嘉孝、9人目・近藤恒夫、11人目・近藤敏明。

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1964年?月 オスカー・ギリア

日本教授者協会の歓迎会

[*前列中腰左より]:

[*2列目イス左より]:2人目・近藤恒夫、3人目・鳥井諒二郎、4人目・月村嘉孝、5人目・オスカー・ギリア、

6人目・松田晃演、8人目・近藤敏明。

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

1965年4月16日,17日 ジュリアン・ブリーム 於大阪フェスティバルホール

日本教授者協会の歓迎会

[*前列左より]:

[*2列目左より]:4人目・近藤敏明、7人目・ジュリアン・ブリーム、9人目・月村嘉孝、

10人目・近藤恒夫、12人目・鳥井諒二郎。

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行 発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

『日本ギター協会』としての歩み

- 1973年[昭和48年] 関西在住の多くの著名ギタリストと日本楽器(現在YAMAHA)の尽力により「日本ギターコンクール協会」として発足。

[日本ギターコンクール協会役員]

会長:吉村一夫 副会長:近藤敏明 副会長:中川信隆

顧問:縄田政次

理事:大西博愛・大西慶邦・北田幸男・白井幸男

新川典夫・高野真也・前田澄夫・吉田藤三

監事:友末博士・宮平嘉夫

協会事務局:日本楽器心斎橋店内

- 1974年[昭和49年]音楽評論家として代表的存在であった故吉村一夫氏を会長に迎え、大阪フィルハーモニー指揮者であった故朝比奈隆氏から、熱いメッセージを頂く。

- 1974年[昭和49年]第1回「ギターコンクール」(大阪府立青少年会館において)として開催。

その後、厚生年金中ホール、毎日ホール、読売文化ホール、イシハラホール等、1回/年 開催。

- 1974年(昭和49年)4月21日(日) 『第1回ギターコンクール』於 大阪府立青少年会館

[*審査員]

朝比奈 隆・大浦新三・徳永秀則・長谷川孝一・吉村一夫

大西慶邦・北田幸男・近藤敏明・白井幸男・新川典夫

中川信隆・縄田政次・前田澄夫・吉田藤三

[主催]:日本ギターコンクール協会

[後援]:大阪音楽文化協会・日本楽器心斎橋店

1974年 『第1回ギターコンクール』募集チラシ[PDF:219KB]

1974年 『第1回ギターコンクール』プログラム[PDF:3.56MB]

- 2008年[平成20年]第35回「ギターコンクール」を開催。

その間、各年の上位入賞者による「入賞者コンサート」を企画開催しコンクールの成果を発表。

当協会主催のコンクールに於いて数多くの優秀ギタリストを輩出。

- 2010年[平成22年]広くギター愛好家に密着したイベントを企画し、健全なギターによる音楽活動をするため、「日本ギターコンクール協会」名称を「日本ギター協会」と改名。

同時に「ギターコンクール」を「日本ギターコンクール」と改める。

- 「日本ギターコンクール」の運営を継承しつつ、アマチュアギターアンサンブル団体に音楽活動の場を提供する音楽会企画、内外著名ギタリストの招聘コンサート、ギターファンへの音楽指導ならびに、ギター愛好者の活動を醸成。

- 2014年[平成26年]第41回「日本ギターコンクール」(あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール)を開催。

- 2024年[令和6年] 公益社団法人日本ギター連盟の支部として令和6年度より公益社団法人日本ギター連盟 関西本部となる。

[*参照/転記]:『公益社団法人日本ギター連盟 関西本部』沿革より

このページでの紹介人物 :

長井 斉

・貴家健而

・鳥井諒二郎

・富田勇吉

・堀清隆

・吉村一夫

・朝比奈隆

・西森正治

・大西博愛

・大西慶邦

・木村英明

・大森守雄

・新川典夫

・岡本一郎

<< 前のページに戻る

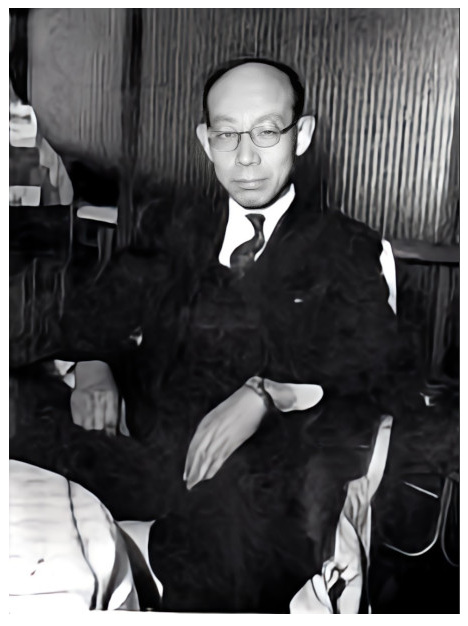

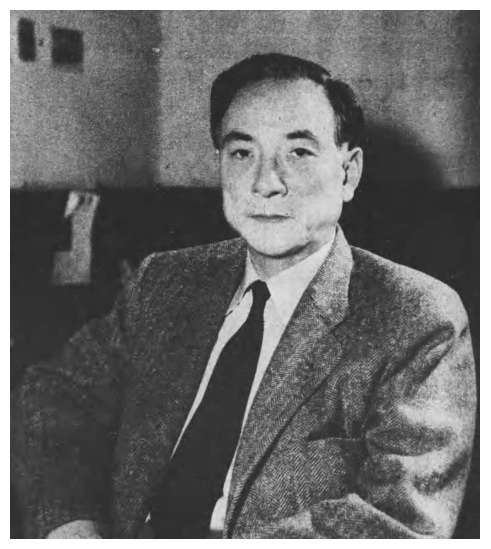

1956年 3月11日 長井 斉

1956年 3月11日 長井 斉

長井 斉 [Hitoshi Nagai]

長井 斉(ながい ひとし)1893年(明治26年)6月4日 - 1985年(昭和60年)12月1日)

合唱指揮者

[経歴]

兵庫県生まれ。

1917年(大正6年)大阪音楽学校選科修了

戦前は大阪音楽学校教授を務めるかたわら関西合唱界の指導に努め、1930年(昭和5年)の関西学生合唱連盟の設立にも寄与した。

戦後の1946年(昭和21年)、関西合唱連盟の設立に尽力し、初代理事長に就任し、1969年(昭和44年)まで理事長を務めた。

1948年(昭和23年)4月、学制改革により関西学院高等部音楽科教諭として着任、定年後も講師として残り1961年(昭和36年)まで勤めた。

この間関西学院グリークラブをはじめとする合唱団の指導に広く携わり、第1回全日本合唱コンクール(1948年)をはじめコンクールの審査員等も務めた。

1974年(昭和49年)勲五等双光旭日章を受章する。

義父(妻の父)は大阪音楽学校の創立者永井幸次。

息子にピアニスト・武蔵野音楽大学教授を務めた長井充。

1974年より、関西合唱連盟では長井の業績をたたえて、関西の合唱界で特に顕著な功績を残した個人・団体に「長井賞」を授与している。

[著書]:『み翼のかげに : 合唱音楽と共に歩んで』 大阪コーラル・ソサエティ、1980年6月

[*出典]: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

[*挿画]:『Glee Club・C.C.D.のページ』長井斉先生合唱生活40周年記念演奏会「御挨拶」掲載写真より

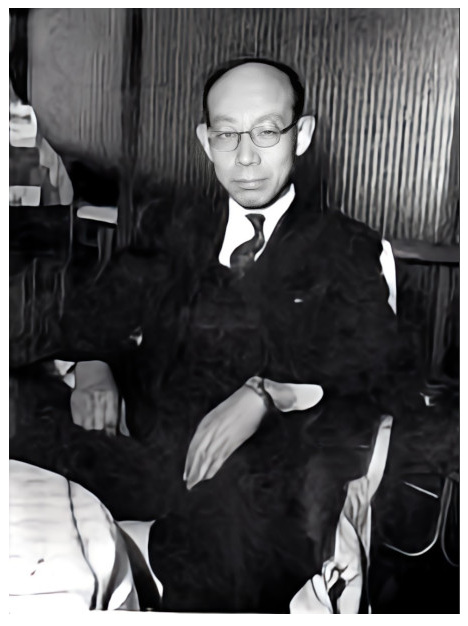

貴家健而

貴家健而

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

貴家健而 [Kenji Kika]

貴家健而 [1896-1932]

(第一巻)Musikfreund(第1巻 第2号) 昭和6年8 月

『再ぴ本誌の使命に就いて』貴家健而

音楽雑誌刊行に関して全然素人の吾々が、その浅学菲才も顧みず敢行する所以に就いてその使命を創刊号で説いた。

ジャーナリズムとして2つの意義を吾々は見出す。

ーは指導的態度と他は報導的態度である。吾々は誌刑行の意義を単なるジャーナリズムに堕せずして内部的には先輩との連絡と高等学校のマンドリン部ごの連絡ご友交を測るのにあるが、又外部的には本邦斯界のMandolinist, Guitarist及び各合奏団の共同機関誌としての二つの使命を背負つて生れたものである。

現在の本邦斯界に於て最も欠陥とする処は数多くあると言える。

それは群雄割拠していて相互に連絡す可きフレンドシステムの存在しない処にあると思う。

何故存在しないかその原因は種々あろうかも知れぬが友交を助けるに十分なる機関の存しない事がその尤なるものとして挙げられる処である。

従来は、余りに高処にあつて指導精神に富むも、もう一つくだけて共に語り共に親しむの期間がなく、自由にして開放的になつていない。

事実、本邦今日の斯界は幾多の楽人と楽団の存在によつて成るものであつて、その数は大変なものである。

マンドリン楽が輸入されて以来10数年、今や世界に於けるマンドリン王国として、祖国伊太利を厭し、演技・作曲の両方面に於ても彼を浚ぐ幾多の楽人を擁しつつある我が国に於てはその所産として、かくれたる研究、提議したき理想等も数多かる可きに、そを発表す可き自由開放性の機関誌の存在しないのは、徒らに貴き所産を土に埋れさせてしまう結果になつて、その損失たるや測り知る可らのざるものと信ずる。

私の思いは此れに膠着して、何ごかして極<国民的な、音楽を通じて友人となり、共に語り共に研究す可き機隅を作り度いとのの要望が「楽友」を世に出した動機である。

楽人、楽団が各々一つ一つの機闊誌を持つと云う事は事実不可能であってみれば衆望を寛容す可き機闊誌の存在は是非必要である。

楽人は創作する氣持で執筆され度く、各楽園は自己の機関誌としての機能を発揮してその合せたる所産を通読するならば、読者は居ながらにして本邦斯界の動きと歩みを適確に掴み得る。

その利益は実に菓大なるものと謂ふ可きである。

かくてこそ其の進歩も発達普及も徹底し得可きである。

此の目的を逹成せしむ可き手段は他に種々ありと云ふ可く、その一番手近なる方法はマンドリンギター連盟を作るにあるが、先づ互いに楽友になり切らずして何の連盟ぞである。

友交なき連盟は表面的社交機関こなり終るは歴然たる処である。

本邦に於ける楽人楽団の友好機関として誌「楽友」は始めてその存在理由を発揮し得可きである。吾等はその最大の目的を逹成さす為めに必要なる発行基金を京大フィルハーモニツクオーケストラの先輩諸兄に負担して貰つているから、共同機開誌の内容を持ったからと云つて学外の諸君に責任を負わすと云う心配は絶封にない。

限定部数に閉じこもっている専門誌の中にあつて、誰にも読まれるように普逼化を理想としている。

斯くして吾々の理想を逹成せしむるには学外の諸兄の支持に待つ虞甚大である。

小さな自我に結びついて大局を忘れたくはない。とかくの評が多く、人ご親しまず、孤立するを以て音楽家の型の如く心得、又楽人たるを自負する楽人多き音楽界にあって少くとも純然たるアマーテユーアのみの集団である吾等の世界のみはユートビアとして、互に愛敬を惜しまず最大の目的に一意に邁進して行き度いと衷心から希望する。号を改めて主筆として所信を披歴して一般の賛意を得度いと思う。

(6月18日 京大創立開学紀念日に)

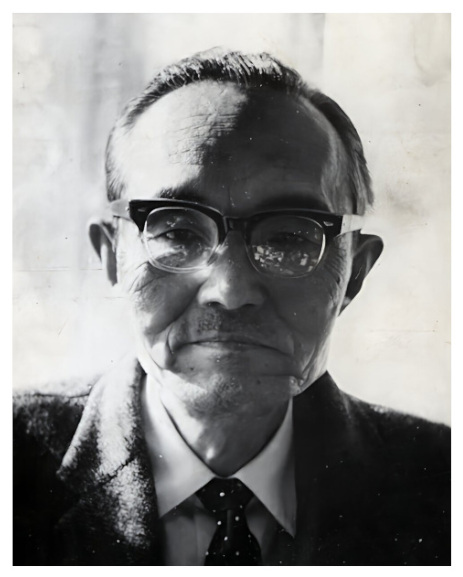

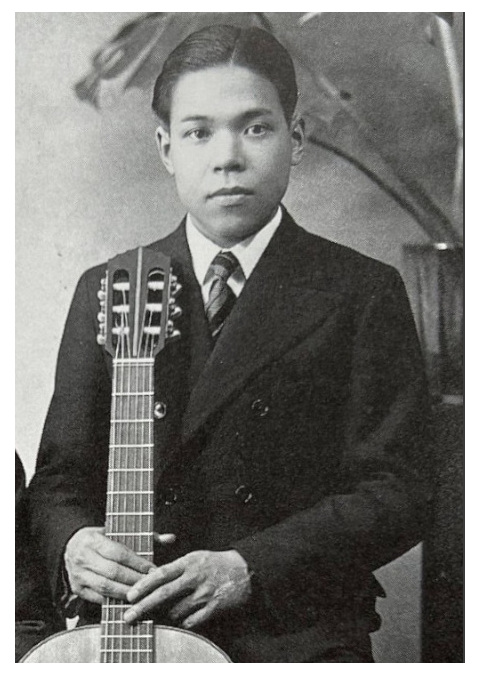

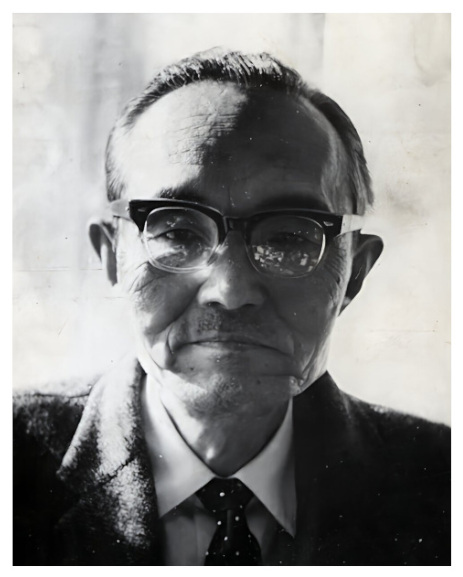

鳥井諒二郎

鳥井諒二郎

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

鳥井諒二郎 [Ryojiro Torii]

鳥井諒二郎 [ 1909 - 1978 ]

京都大学出身

マンドリン愛好研究家・医師

[*プロフィール]

- 1909年(明治42年)大阪にて出生

旧制第六高等学校入学(年度不詳)

京都帝国大学医学部入学(年度不詳)

京都帝国大学マンドリンフィルハーモニックオーケストラ(マンドリン・指揮者)

京大交響楽団コントラバス奏者

京都プレクトラムソサイエティー主宰

京都帝国大学医学部卒(年度不詳)

- 1940年(昭和15年)大阪発絃楽合奏団創立

- 1941年(昭和16年)京阪神マンドリン・ギター連盟結成

- 1941年(昭和16年)応召、22年復員

- 1933年(昭和28年)京都マンドリンソサイエティー結成

- 1968年-1975年(昭和43年~50年)日本マンドリン連盟関西支部初代支部長

- 1978年(昭和53年)7月18日 逝去

小児科医。明治42年大阪、北浜の著名な証券会社経営者の次男として出生(長男は夭折)旧制第六高等学校(岡山市)在学中にマンドリンと出逢う。

[*転載元]:一般社団法人 日本マンドリン連盟 関西支部 Web Site/日本マンドリン連盟関西支部 初代支部長が収集された楽譜、文献/鳥井諒二郎プロフィールより

※1934年11月3日 大阪朝日新聞京都支局主催の明治節奉祝音楽会。

京都帝国大学フィルハーモニック・マンドリンオーケストラ 鳥井諒二郎氏指揮於 京都朝日会館。

「椿姫第3幕への前奏曲」ヴェルディ

「山の印象」鈴木静一

[*参照]:Armonia 51・52[1935]

日本マンドリン独奏コンクール審査員:1968~1974

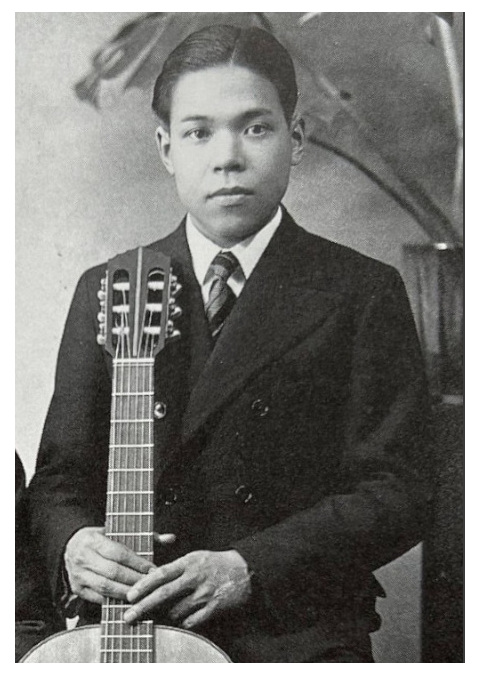

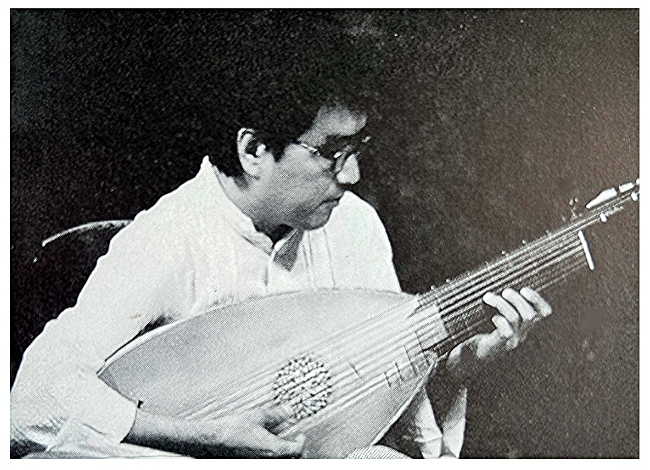

富田勇吉

富田勇吉

富田勇吉 [Yukichi Tomita]

富田勇吉 [1895 - 1947. 8. 4]

氏はSMD(同志社大学マンドリンクラブ)創立者の一人で、また、トミタ・マンドリン合奏団の主宰者として斯界の発展に尽くした。

- 明治28年(1895)、京都市新町四条上ル富岡家に生まれる。

中学時代、東京在のサルコーリと門下生の京都演奏会に接し、刺激を受けてマンドリンを購入。

半年程かけて師を捜しマンドリンを習得。

- 大正7年(1918)、同志社大学経済学部卒業。在学中は、SMD創立期のメンバーとして活躍。

- 大正10年(1921)6月、結婚し富田姓を名乗る。大阪船場で毛織物英国直輸入商の傍ら、門下生指導と合奏団設立。夫人の艶子女史も氏の影響でマンドリン・ギターを習得。

- 大正13年(1924)、トミタ・マンドリン合奏団第1回定期演奏会を京大学生会館で開催。以後、大阪で年2回定期演奏会を開催することとする。

- 大正14年(1925)12月、ラファエロ・カラーチェ氏来日に協力。カラーチェ氏所蔵のリュート・クラシコ・モデルノを譲ってほしいと直談判。

その熱意にほだされ、カラーチェ氏は帰国後同じものを製作して送る。

- 昭和6年(1931)、思うところあり毛織物商をやめる。

富田マンドリン・ギター研究所設立。同志社大学・龍谷大学・京都女子師範のマンドリン・クラブを指導。

NHKより、合奏・五重奏・独奏を放送。門下生も数多く紹介放送し、好評を博する。

昭和15年(1940)、紀元2600年記念京阪神合同演奏会に指揮者として出演。

学生のクラブを除いて有力な10数団体が参加し、選抜メンバーだけで100人を越えた。

昭和16年(1941)2月2日、京阪神マンドリン・ギター連盟結成。会長に推薦される。

「京阪神マンドリン・ギター界」創刊。発行は創刊号のみ。

戦時中、各地の病院・兵舎で慰問演奏。空襲の最中愛器のリュートを抱いて避難。

昭和22年(1947)8月8日、発病後3日目で急逝。精音院行楽日勇居士。

マンドリン・オーケストラのための作品に、「祭り」「前奏曲ト長調惜春」がある。

富田勇吉逝去。[1947. 8. 4]

[*転載]:同志社大学マンドリンクラブとSMD会のあゆみ/「フレット」92[1979]より

堀清隆

堀清隆

堀清隆 [Kiyotaka Hori]

堀清隆 (ほり きよたか)[1900 年 - 1986年]

日本の作曲家、指揮者。

[経歴]

- 1900年に京都に生まれ、1913年(大正2年)頃よりヴァイオリンを習う。

- 1918年(大正7年)に京都フィルハーモニー協会創立と同時に入会し、ヴァイオリン・コントラバス奏者を務める。

- 1920年(大正9年)に同志社大学経済学部[要検証 – ノート]に入学するとともに、同志社大学マンドリンクラブ(以下、「SMD」という。)に入部し、クラシックギター奏者を務める。

この頃から上記協会を介して指揮者の瀬戸口藤吉から作曲と和声学を習い始め、1921年(大正10年)にはSMDの講師として招かれた菅原明朗に師事する。

- 1922年(大正11年)に「かがひ」を作曲し、SMDの第1回私演会にて初演。

- 1924年(大正13年)にSMDの指揮者を務め、武井守成主宰のオルケストラ・シンフォニカ・タケヰ(以下、「OST」という。)による第2回全国マンドリン合奏団コンクールにおいてSMDを優勝(斎藤秀雄が指揮するオルケストラ・エトワールと同位)に導く。

また、同年のOST主催ギター独奏作曲コンクールにおいて「舟歌」が2位に入賞(1位該当作品無し)する。

- 1925年(大正14年)に同志社大学を卒業し、当時宮内省の式部官兼楽部長であった武井の推挙で同省内蔵寮の職を得て上京。OSTに入団し、キタローネ[注釈 1]奏者を務める。

- 1927年(昭和2年)にOST主催の第1回作曲コンクールにおいて『舞曲「陽炎」』が、鈴木静一の「空」と2位の同位入賞(1位該当作品無し)をする。

続いて、1928年(昭和3年)に第2回作曲コンクールにおいて、『「すべては去れり」による十の変奏曲』が、鈴木の「北夷」と2位の同位入賞(1位該当作品無し)し、高い評価を得る。

- 1934年(昭和9年)・1939年(昭和14年)・1940年(昭和15年)・1941年(昭和16年)には武井と共にOSTの指揮者を務め、自作を続々と発表する。

- 1950年(昭和25年)にはOSTの武井守成追悼演奏会において、武井の「初秋の唄」の旋律をモチーフにした「悲しき唄」を作曲し、自らの指揮で演奏。

その後、1951年(昭和26年)までOSTで指揮を務める。

- 1953年(昭和28年)に京都御所副所長に就任し、以降マンドリン界とは距離を置くことになる。

宮内庁退職後は有職文化協会(現在の伝統文化保存協会)に奉仕し、1986年に大阪府堺市の自宅にて逝去。

[*出典/挿画]:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

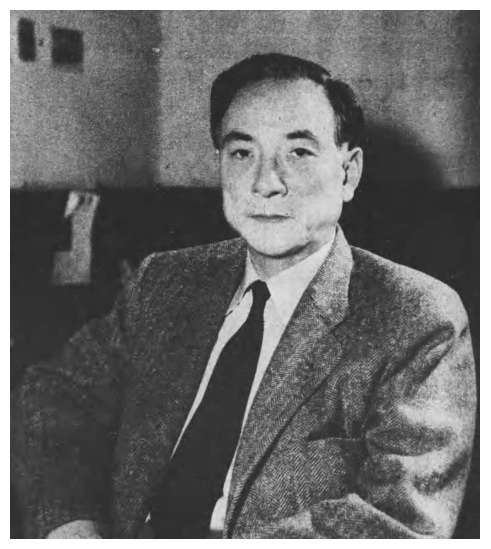

吉村一夫

吉村一夫

吉村一夫 [Kazuo Yoshimura]

吉村一夫(よしむら かずお) [1907年-1985年 1月26日( 78歳)]

[*出典]: 大阪文化賞『1973年度(昭和48年度) 大阪文化賞受賞者』より

音楽評論

[受賞理由]:音楽評論の草分け的存在として、座談に講演に文筆にと幅の広い活躍を示している。

鋭い感性と豊かな知識に支えられた的確、深遠な批評は、専門家、アマチュアの別を問わず、音楽家や音楽団体の創造活動に大きな影響力を与え、同時にまた一般音楽愛好家に対しては、音楽知識と鑑賞意欲を呼びおこす媒体ともなっている。

大阪音楽協会を主宰して西洋音楽の啓発普及につとめる一方、生活にとけこんだ音楽の創造を目ざして「コンサート・セミナー」を企画し、新たな視点から音楽のあり方、可能性の追求に意欲を燃やしている。

音楽評論というものの地歩を確立し、音楽文化の向上に寄与されるところ大きいものがある。

朝比奈隆

朝比奈隆

挿画出典:読売グラフ (447);1955・11・15 / 読売新聞社 1955-11

朝比奈隆 [Takashi Asahina]

朝比奈隆 あさひなたかし

[生没年]:明治41年7月9日 〜 平成13年12月29日

(1908年7月9日 〜 2001年12月29日)

[出身地]:東京都

[職業]:芸術家・指揮者。

生後間もなく朝比奈家の養子となる。

作曲家、ヴァイオリニストである橋本國彦にヴァイオリンを学ぶ。

京都帝国大学法学部を卒業後は鉄道会社に勤務するも退社し、再度同大学文学部哲学科に入学する。

在学中に京大オーケストラのロシア人指揮者メッテルに師事した。

昭和15(1940)年に新交響楽団(後のNHK交響楽団)を指揮してデビュー、戦時中は中国の交響楽団で活動、戦後の22年に関西交響楽団を創立、35年大阪フィルハーモニー交響楽団と改称し、以後平成13(2001) 年に逝去するまで総監督及び常任指揮者を務めた。

海外のオーケストラでの客演も多く、特にベートーベンやブルックナーなどの演奏に定評がある。

平成6(1994)年文化勲章受章。

[出典]:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

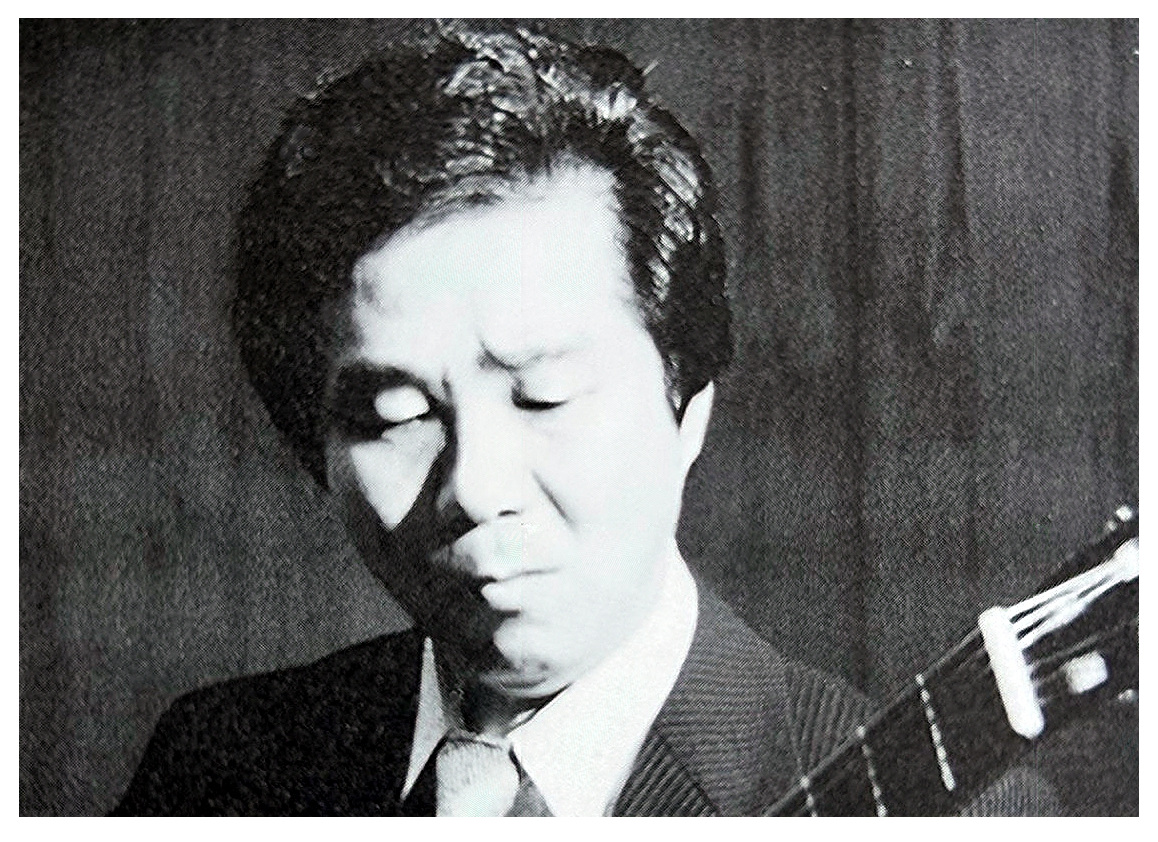

西森正治

西森正治

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

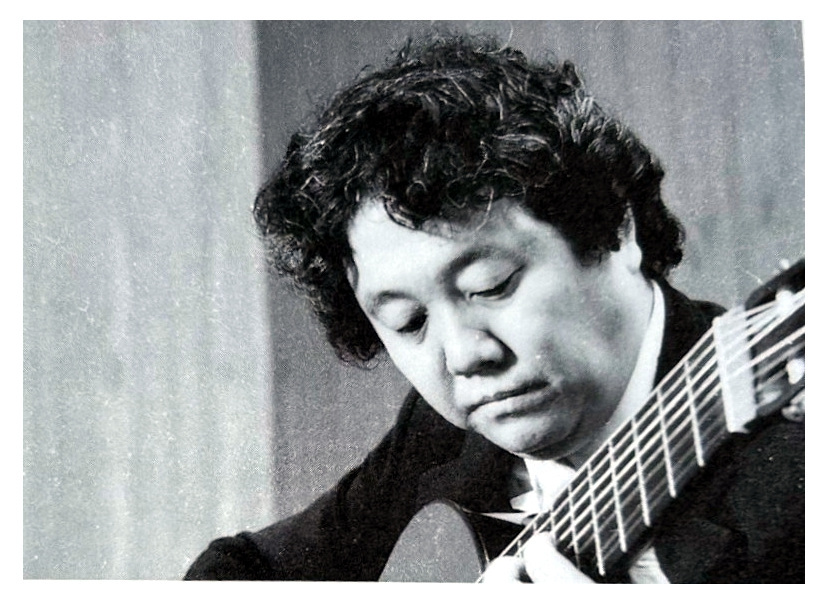

西森正治 [Masaharu Nishimori]

西森正治 [1914年- 没年不明]

[経歴]

1939年 ギター曲『わすれな草』(第1回コンクール曲:アルモニア)

1952年11 月18 日,大阪ギター協会の研究発表会ですが, これは作曲家,近藤恒夫氏を会

長に、演奏家 西森正治氏を副会長,及び近藤氏の弟敏明氏,研究会員等の集りで,清らかな研究団体であります。

演奏された主な曲は,

アラビヤ風狂想曲 田中氏,ソルの主題と変奏 前口氏,スペイン舞曲第五 川西氏,カンゾネッタ北田氏,

及びギタートリオ(プリム) では,近藤氏の新作『花摘みの歌』が演奏されましたが, これは実に美しい曲で,当日は,気候もよく、入場者も熱心な人達ばかりの集りで大変楽しく聴くことがが出来ました。

1952-01-ギターの友/縄田政次の寄稿文より

[作曲]:夕暮の唄

大西博愛 Hirochika Onishi

大西博愛

大西博愛

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

- 1937年(昭和12年) 大阪市生まれ。

大阪府立西野田工業高校卒業。

- 1955年(昭和30年)より菅原武男氏に師事。

この間、芸大同声会の通信教育を受ける。

- 1957年(昭和32年)秋、ギター勉強のため上京。玖島隆明氏の門に入る。

その後渡欧イタリアのシエナ及びスペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラにて夏 期音楽講習会でアンドレス・セゴビア、ジョン・ウイリアムス氏にレッスンを授ける。

- 1958年(昭和33年)春季、秋季、34年秋期新人演奏会出演。

- 1959年(昭和34年)4月 玖島氏とともに金沢市、岐阜市に演奏旅行。

- 1961年(昭和38年)度新人努力賞受賞する。

- 1961年(昭和38年)4月28日 大西博愛 渡欧記念独奏会

賛助出演・玖島ギター室内合奏団

- 1961年(昭和38年)9月 スペイン渡欧 サンチャゴ・デ・コンポステラ聴講

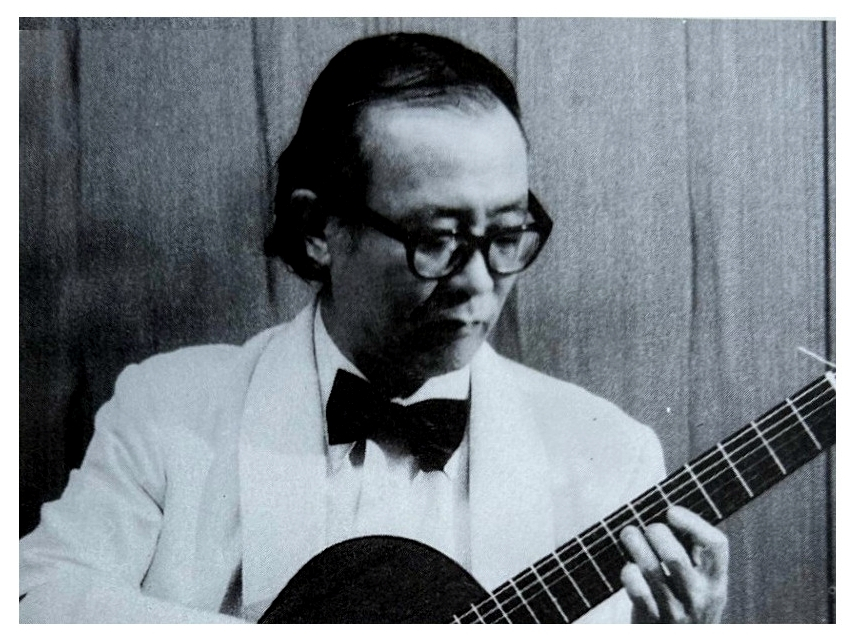

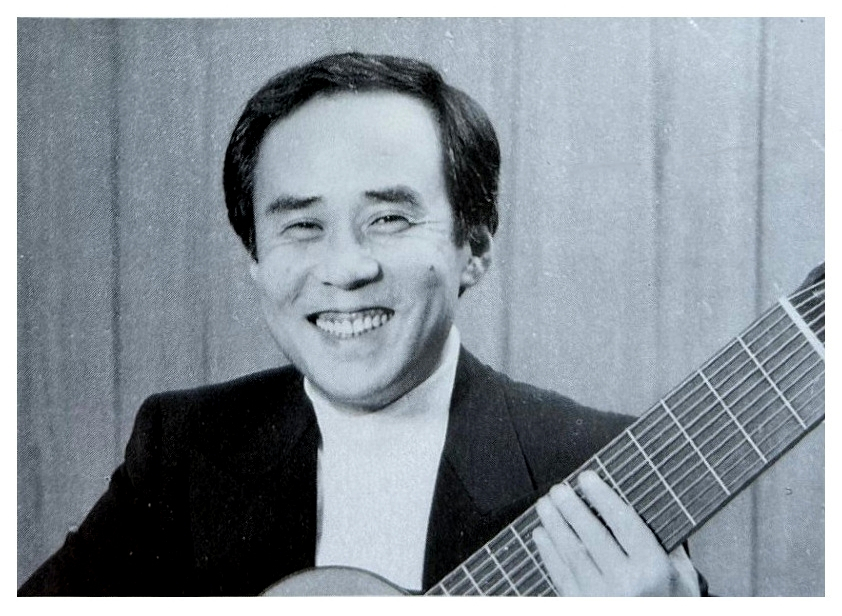

大西慶邦

大西慶邦

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

大西慶邦 [Yoshikuni Oonishi]

大西慶邦 [生年不明 - 没年不明]

[経歴]

- 1947年 横山伝一郎[*1]よりギターの手ほどきを受け、のち藤田光彦[*2]、徳永秀則に理論を師事。

[*1]:横山伝一郎/[Mandolinist's Album] /出版:日本楽器

[*2]:藤田光彦(神戸市)

- 1954年 ラジオ神戸(現ラジオ関西)より第1回放送。

- 1957年 第1回リサイタル開催

- 1963年 渡欧。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・ミュージックにおいてジョン・ウィリアムズに師事。

- 1964年 イタリア・シエナのアカデミア・キジアーナにおいてアリーリョ・ディアスに師事。

優秀生に選ばれ、卒業演奏の栄誉を受け、賞状と賞金を得る。

- のちスペイン・アリカンテにおいてホセ・トーマスにも師事。

- 1972年 京都市交響楽団と(アランフェス協奏曲)を協演。[大阪厚生年金大ホール]

- 1975年 大阪フィルと(アランフェス協奏曲)を協演。[大阪フェスティバルホール]

以後、数多くのリサイタルを開催。放送も行っている。

- 1978年~1980年 大阪音楽大学講師。

- 1972年~(現在) 神戸常盤短期大学講師

- 1981年~(現在) 相愛大学音楽部講師

12のスペイン舞曲~No.2 オリエンタル/グラナドス作、大西慶邦・編

木村英明

木村英明

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

木村英明 [Hideaki Kimura]

木村英明[1940年-2024年]

[経歴]

1940年 東大阪市に生まれる。

立命館大学理工学部卒。

音楽理論を矢田部宏氏に演奏を田中清正、中川信隆両氏に学ぶ。

1969年春 スペインに渡りホセ・トーマス、ホレヘ・フレスノ両氏に師事。

1971年春 帰国。関西を中心に音楽活動をする。

東大阪にある菊水保育園の4歳・5歳児全員のギター指導。

幼児ギター指導歴は40年以上のキャリアを持ち、常に方々からの見学者を受ける。

また愛媛県川之江市の緑ヶ丘幼稚園、三島市の愛知幼稚園でのギター指導も手がける。

ギター早期教育推進協会(木村ギター教室)を運営。

東大阪を中心に、大阪・京都圏でレッスンを開講。

各方面活躍中の講師による指導が受けられるお教室を束ねている。

【公益法人 日本ギター連盟理事 日本ギター協会名誉理事】

【楽譜】木村英明:たのしいギター曲集1~童謡から世界の名曲まで~

木村ギター教室HPより

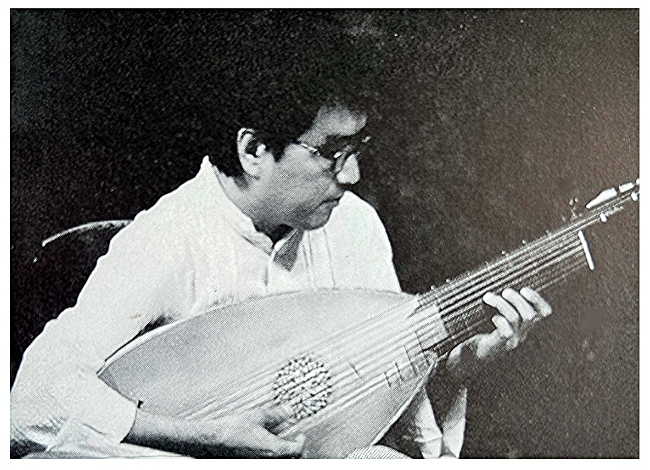

大森守雄

大森守雄

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

大森守雄 [Morio Oomori]

大森守雄(おおもりもりお)[1937年 - ]

[経歴]

奈良県生駒市。

山内広志、中川信隆、H.フレスノ(ギター)

1969~1971年 スペイン・マドリー王立音楽院

大森ギター教室

ギターアートグループ、日本ギターコンクール協会、奈良県音楽芸術協会

リサイタルや後進の指導などに幅広く活躍。

日本ギターコンクール協会理事、奈良県音楽芸術協会特別会員、ギターアートグループ委員。

新川典夫

新川典夫

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

新川典夫 [ Fumio Shinkawa]

新川典夫 [生年不明 - 没年不明]

[経歴]

岡本一郎

岡本一郎

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

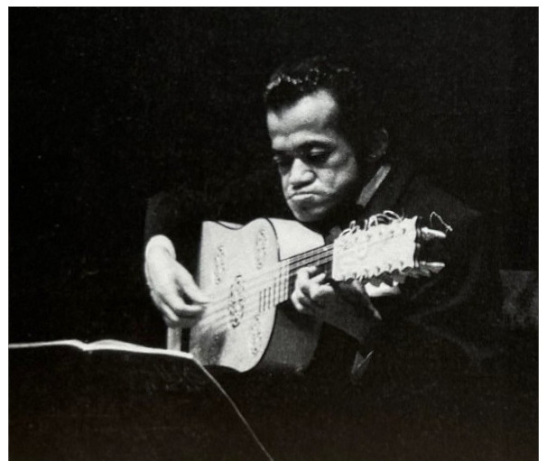

岡本一郎 [Ichiro Okamoto]

岡本一郎[1935年-2022年]

[経歴]

- 1935年に大阪で生まれる。

関西学院大学経済学部、ギリシャ国立音楽院卒。

- 1972年にダンスリールネサンス合奏団を結成し、当時はまだ日本ではほとんど聴かれることのなかった古楽器(リュート、ヴィオール、レベック、シターン、クルムホルン、サズ、カヌーンなど)を用いての、中世西洋音楽・ルネサンス音楽の演奏活動を開始。日本における中世・ルネサンス音楽の先駆者として、現在に至るまで第一線で活躍している。

- 1982年にはダンスリールネサンス合奏団として、東京の駐日フランス大使館において、昭和天皇も出席したミッテラン大統領主催の答礼晩餐会に招かれ、御前演奏を行った。

妻はフランス人の画家でデザイナーのマリヴォンヌ・ナジェル・岡本。ダンスリールネサンス合奏団にコーディネイターとして参加し、ジャケットデザインなども手掛ける。

門下生にはギタリストの藤井眞吾・藤井敬吾、リュート奏者の佐野健二・野入志津子らがいる。

相愛大学講師・同志社女子大学講師を歴任。現在[いつ?]関西学院大学マンドリンクラブ技術顧問。

- 1995年1月17日の阪神・淡路大震災では、兵庫県西宮市仁川の自宅が被災し、同居していた父を亡くした。

- 2022年7月1日、敗血症により死去。

[*出典]:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

<< 前のページに戻る

↑

![1962年?月<ジーク・フリード・ベーレント [国際ギタリスト会議]於大阪](photos/1962-ベーレントin-Osaka.jpg)